様々な業界、中小から大手まで

幅広い企業に選ばれています。

BizRobo!が解決する課題

定型的な事務作業、日々のパソコン業務でこんなお悩みありませんか?

その悩み BizRobo! で解決!

定型作業に

時間を取られる...

定型作業から解放!

独自技術で幅広い業務フローを自動化可能!

業界15年以上の実績と機能改善で、外部ツール連携実績、国内トップクラス!

そのお悩み BizRobo! で解決できます!

その悩み BizRobo! で解決!

慢性的な人手不足で

負担が大きい...

ロボットとの協働で

人手不足を解消!

スケジューラー標準搭載で夜間や休日もロボットが働きます。

80人の事務センターが13人で運用可能になった事例も!

その悩み BizRobo! で解決!

手入力でミスや

手戻りが多い..

覚えた事を忠実に!

人的ミスから解放!

RPAは作業を覚えた通りにしか行わないためミスを大幅に削減!

作業中にエラーが発生した場合、担当者に速やかにエラー内容を通知!

そのお悩み BizRobo! で解決できます!

その悩み BizRobo! で解決!

月末月初など

一時期に業務が偏る...

人手で数時間かかる作業も

ロボットなら数秒!

請求処理、ECの注文処理など、一時期に負荷が偏る作業こそお任せ

従業員の負担・不満の軽減にも効果的!

その悩み BizRobo! で解決!

定型作業に

時間を取られる...

定型作業から解放!

独自技術で幅広い業務フローを自動化可能!

業界15年以上の実績と機能改善で、外部ツール連携実績、国内トップクラス!

その悩み BizRobo! で解決!

慢性的な人手不足で

負担が大きい...

ロボットとの協働で

人手不足を解消!

スケジューラー標準搭載で夜間や休日もロボットが働きます。

80人の事務センターが13人で運用可能になった事例も!

その悩み BizRobo! で解決!

手入力でミスや

手戻りが多い..

覚えた事を忠実に!

人的ミスから解放!

RPAは作業を覚えた通りにしか行わないためミスを大幅に削減!

作業中にエラーが発生した場合、担当者に速やかにエラー内容を通知!

その悩み BizRobo! で解決!

月末月初など

一時期に業務が偏る...

人手で数時間かかる作業も

ロボットなら数秒!

請求処理、ECの注文処理など、一時期に負荷が偏る作業こそお任せ

従業員の負担・不満の軽減にも効果的!

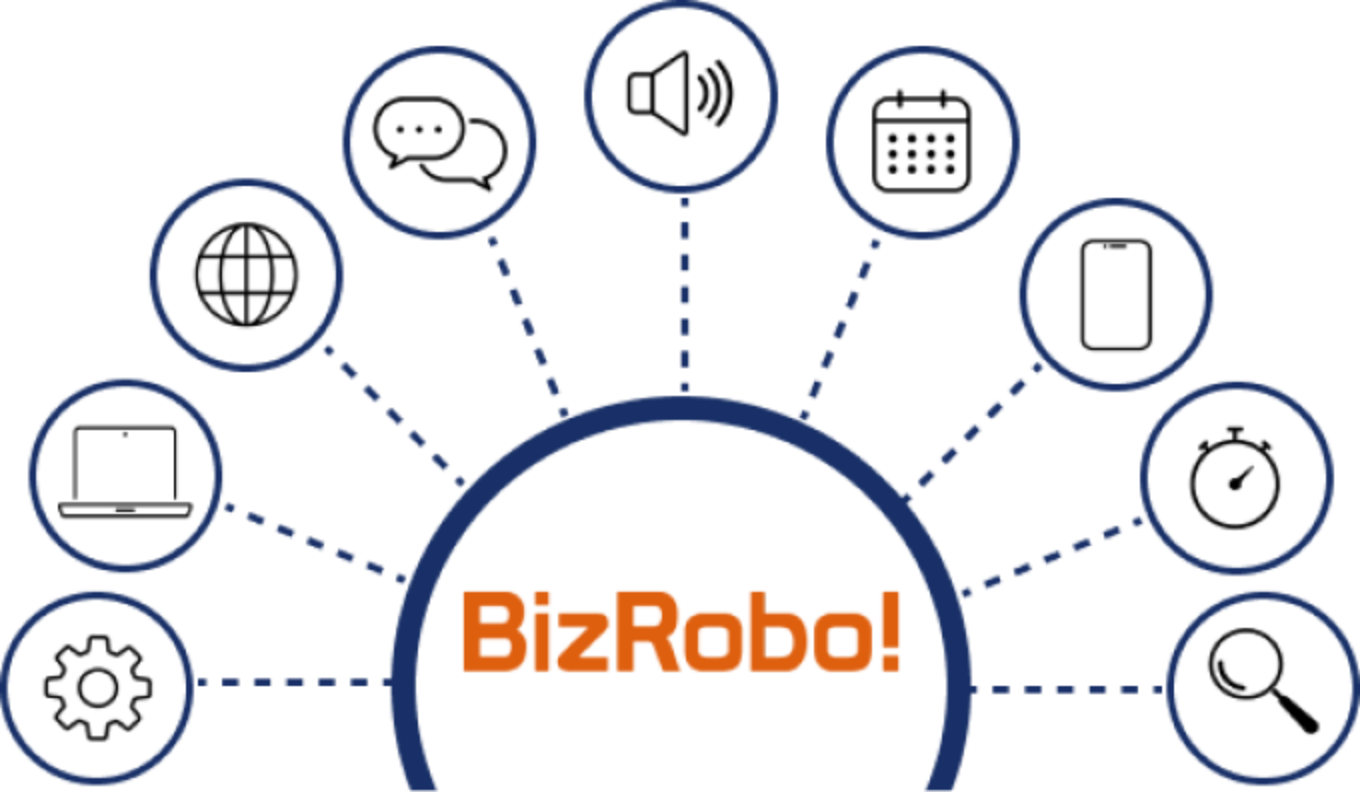

BizRobo!で自動化できるシステム・業務例

皆さまの業務でお使いの様々なアプリケーションとの連携が可能です。

幅広い業務がBizRobo!で自動化可能です。

貴社の業務が自動化可能か診断も可能ですので、当社担当者へご相談くださいませ。

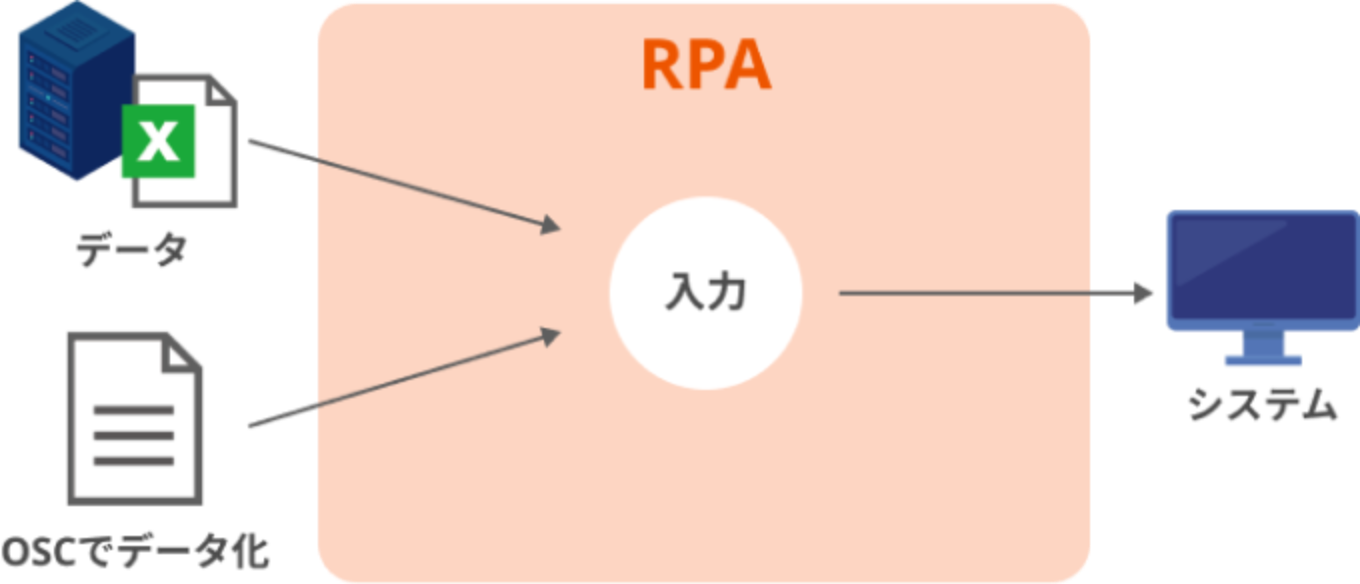

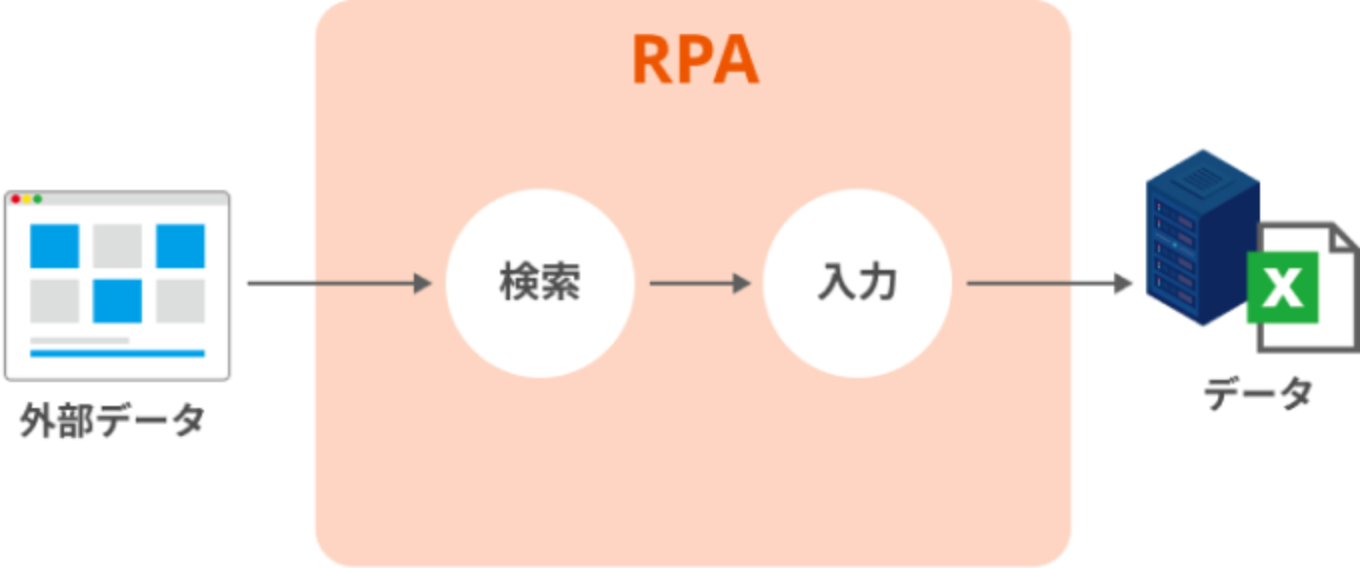

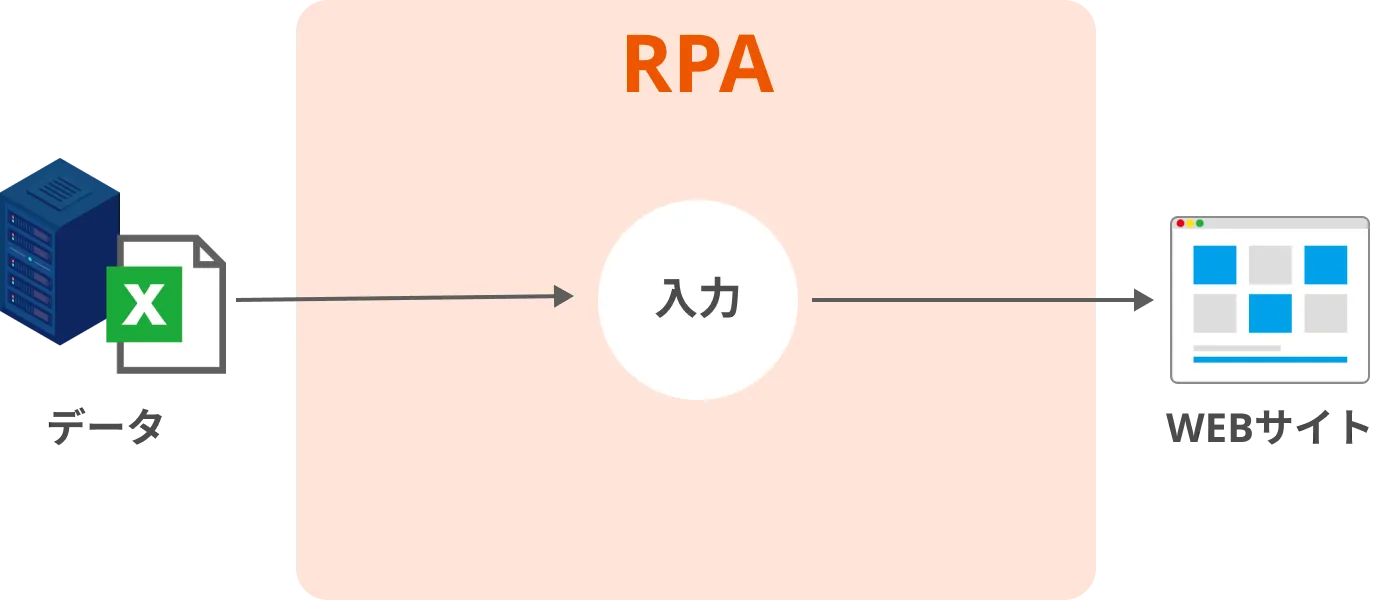

転記作業

他部、他社から連携を受けたデータを

システム入力

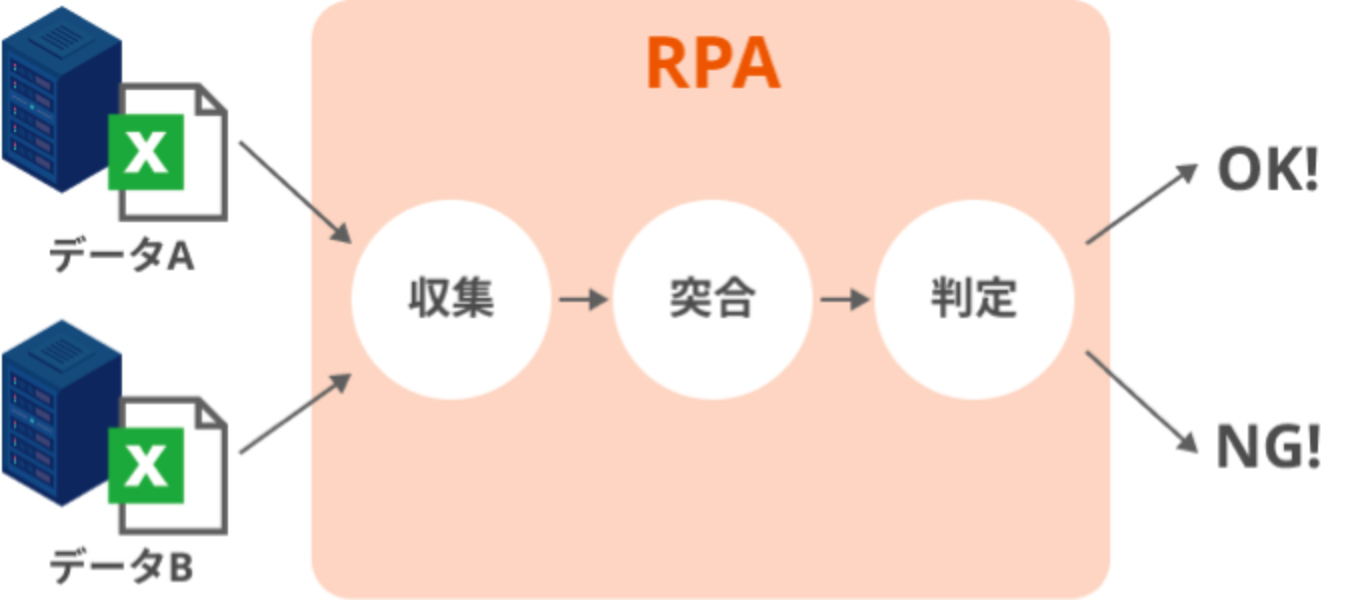

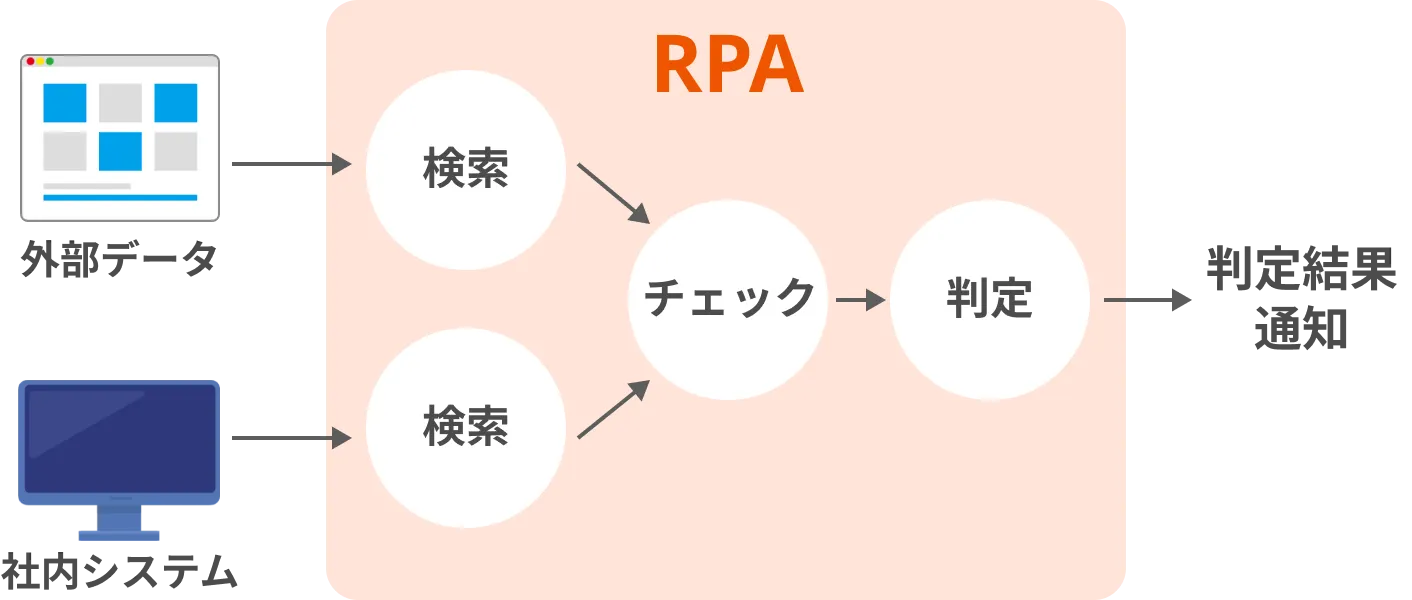

突合/判定

異なるインプット同士の情報を突合し

チェックを行う

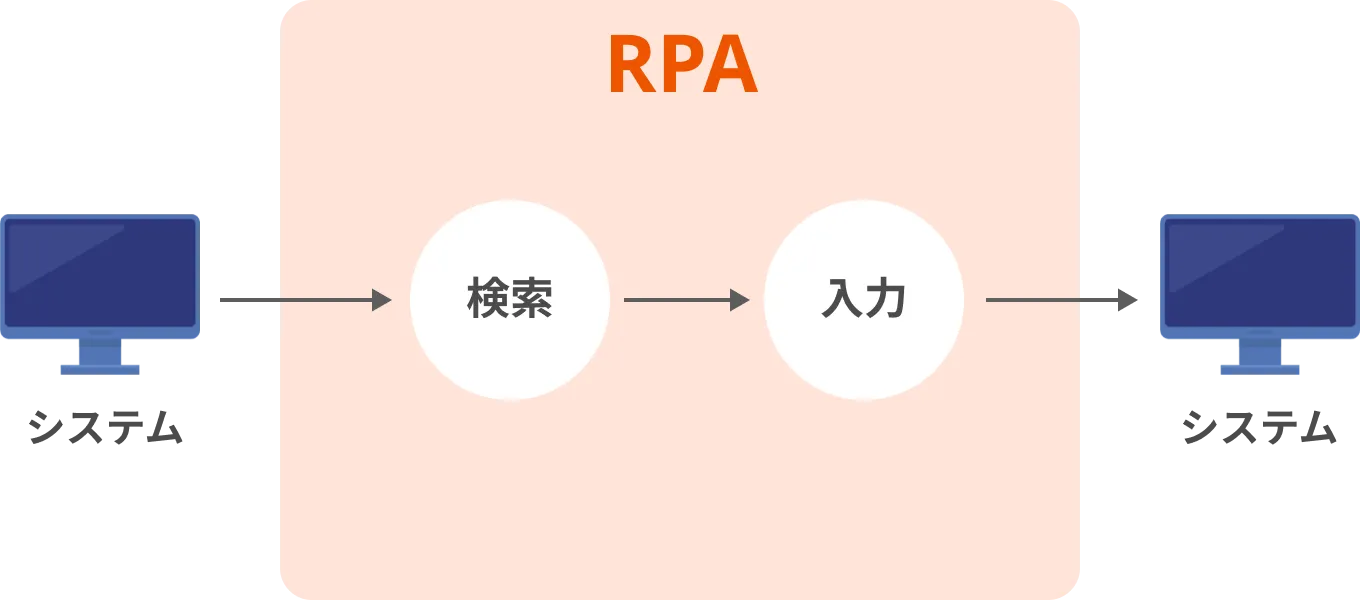

スクレイピング

Webサイト等から必要な情報を

検索して入力

モニタリング

システム等が正しく動作しているかを

常時確認

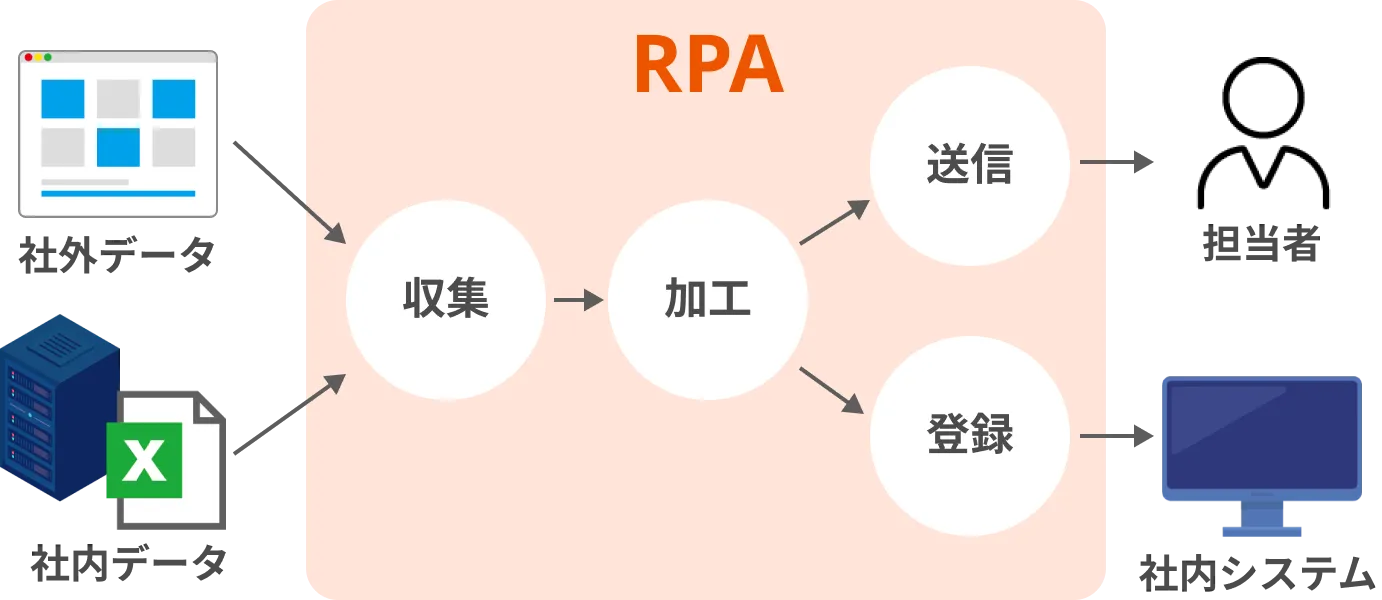

データ収集/出力

社内、社外から必要なデータを収集して

入力、送信

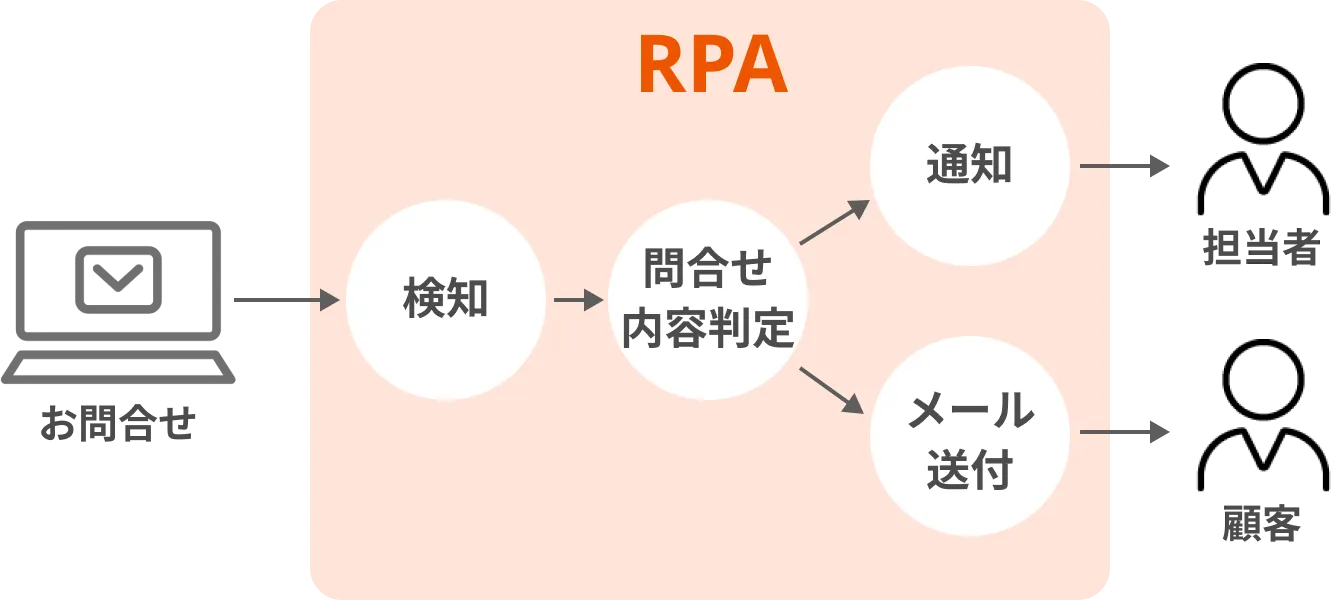

メール送付/通知

お問い合わせ等を検知して、

自動応答や担当者へ通知を行う

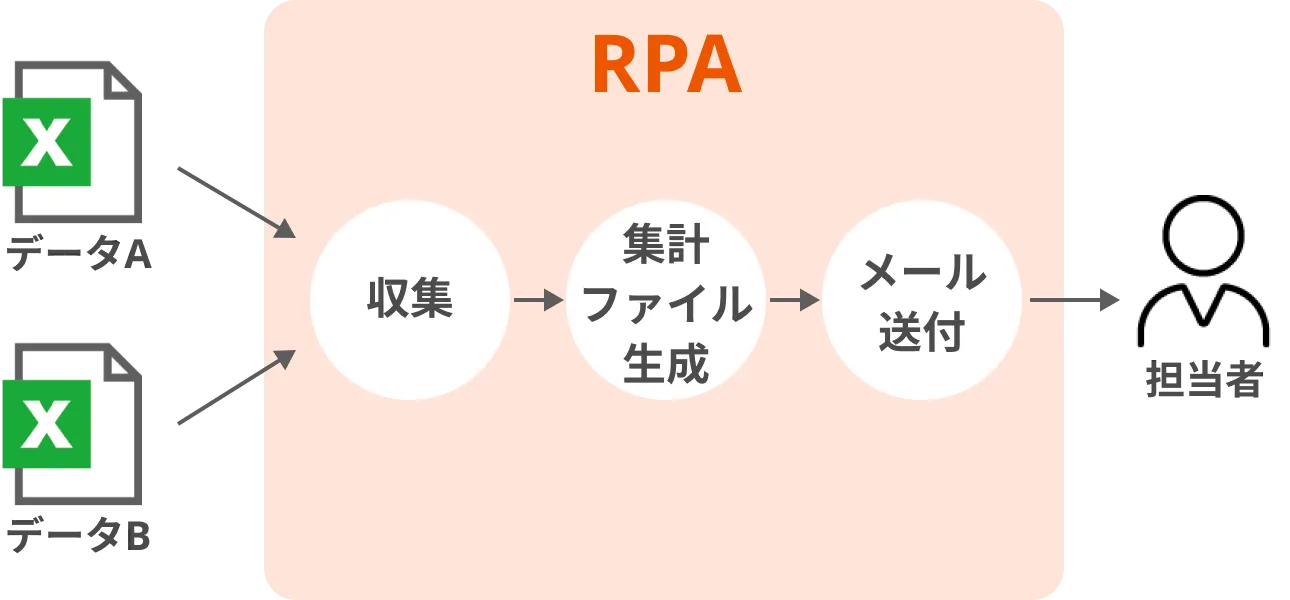

報告書作成

アンケート等を集計して、担当者へ送信

データ連携

複数のシステム間でデータを連携

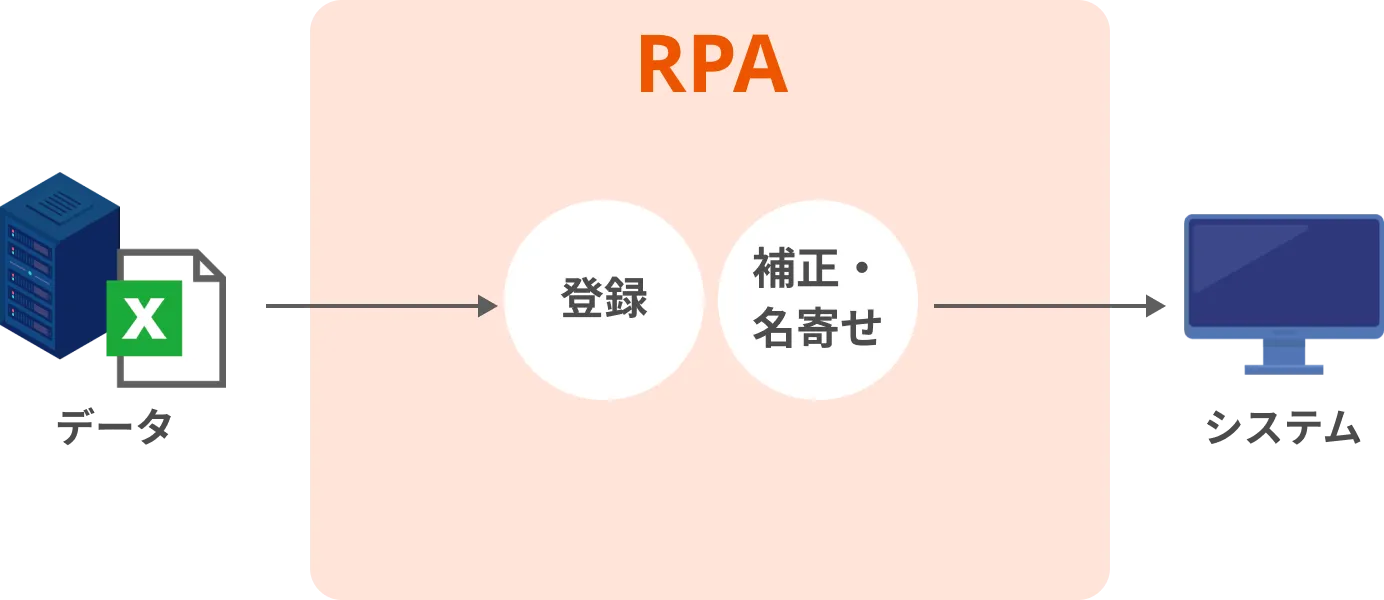

DB補正/洗い替え

DBの内容を確認し、

必要に応じて更新を行う

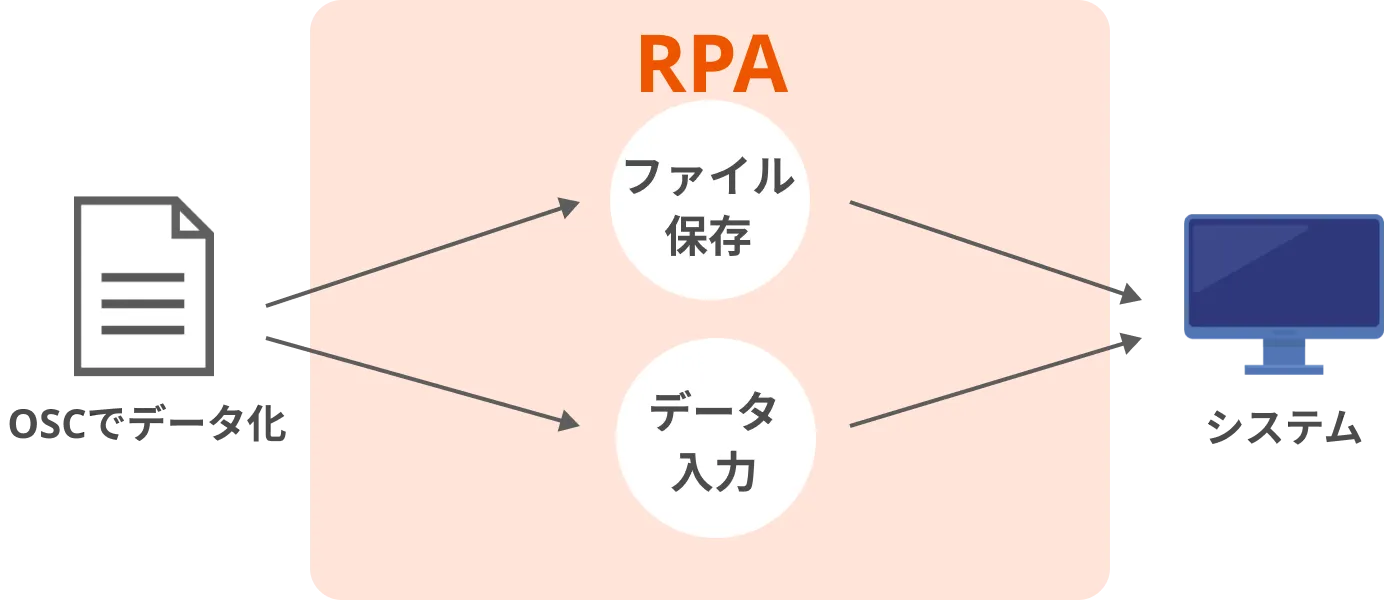

ファイルの保存・記録

手書きデータをOCRで読み込んで

ファイル保存・データ入力

集計作業

支店・部門毎のデータの集計し、

レポートを作成

WEB操作

WEBサイトの定期更新や、操作を行う

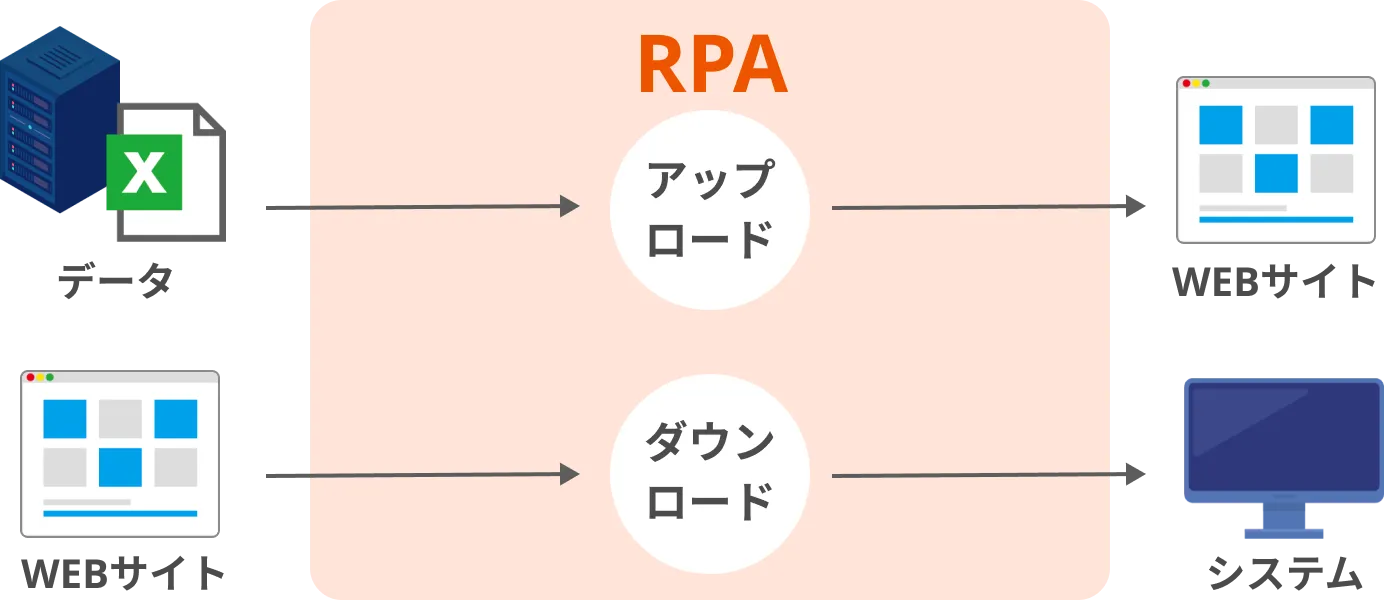

アップ/ダウンロード

WEBへのデータのアップロード、

データのダウンロード

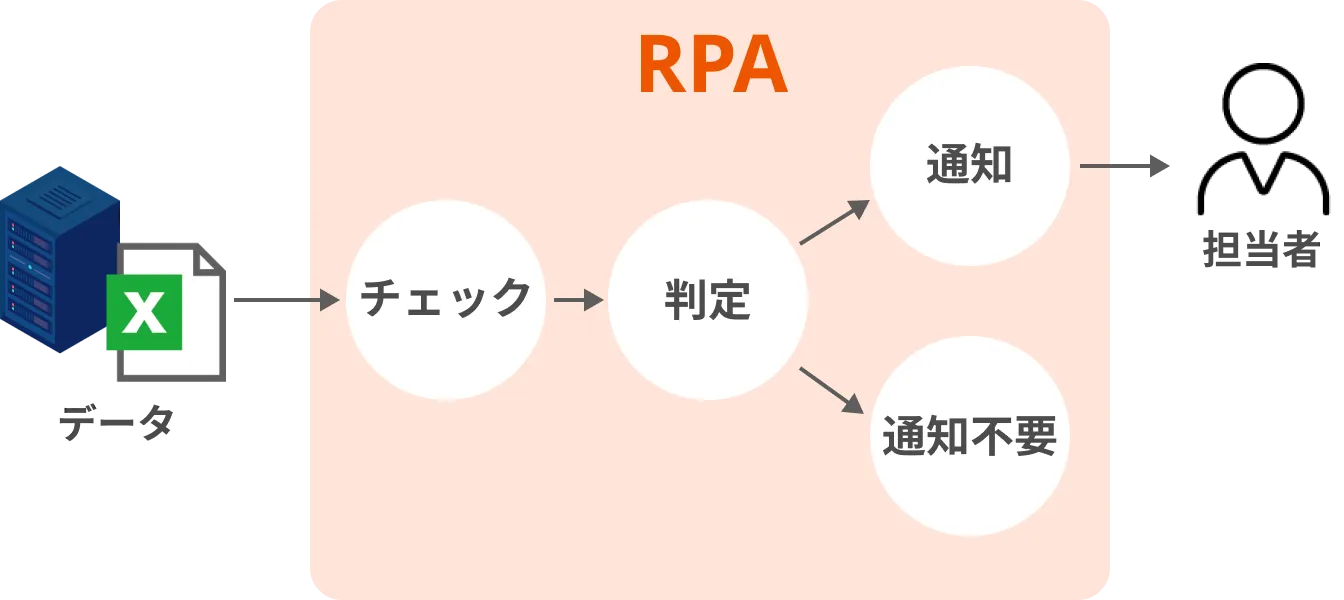

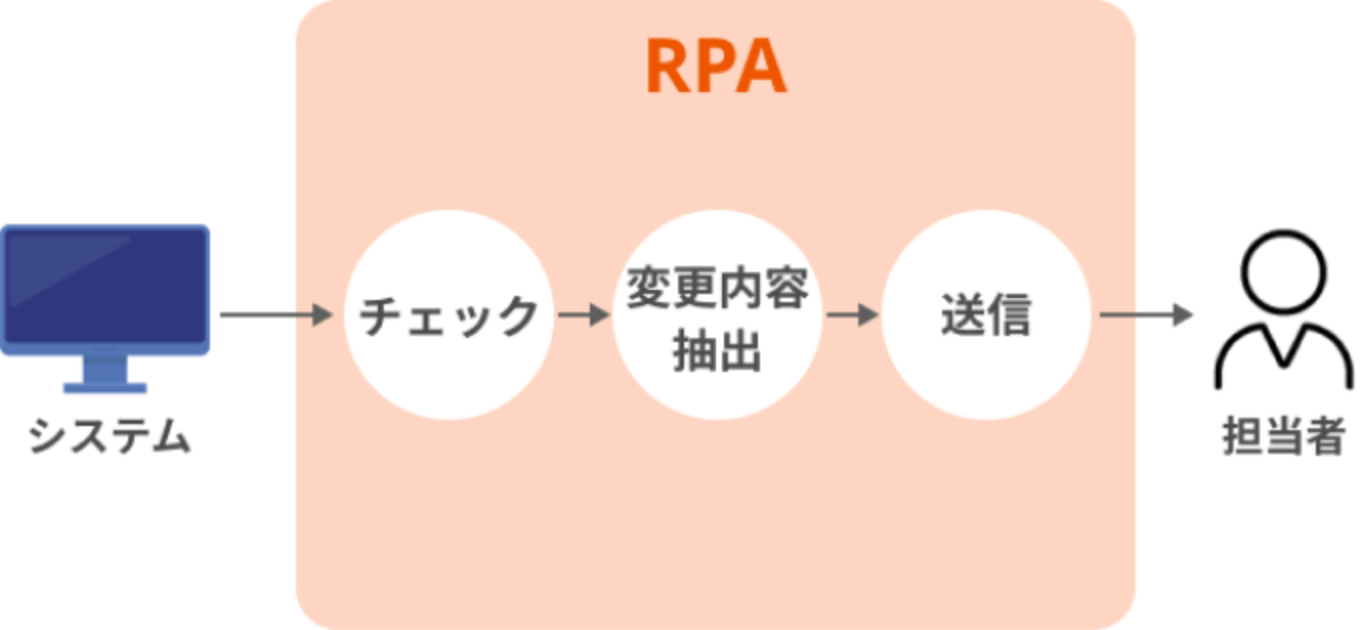

アラート配信

データを確認し、ルールから一脱した

データがあればアラート送信

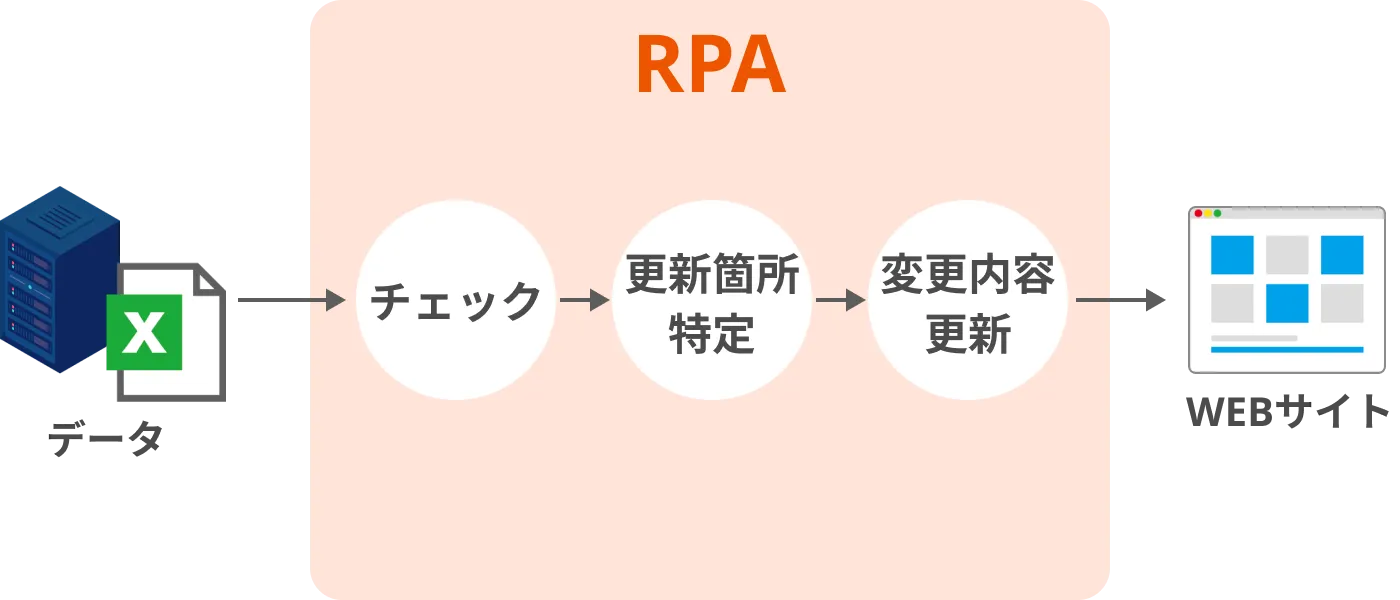

更新作業

データを確認し、変更があった場合のみ

Webサイトを更新

データ判定/抽出

システム内の入力内容をチェックし、

条件に合致するものを送信

BizRobo!で自動化可能な業務事例を探したい、

貴社でお使いのシステムとの連携実績を確認されたい方は、以下よりお問い合わせください!

RPAの選び方

〜そもそも、RPAってどうやって選べば良いの?〜

そもそも、RPAってどうやって選べば良いの?

RPAの選定を任されたけど、どうツールを選べばいいんだろう...

RPAの選定を任されたけど、どうツールを選べばいいんだろう...

RPAの国内企業導入率は38%超。

市場シェアTOP4社が全体の86%*4で、製品ごとに違いがあります。

RPAの国内企業導入率は38%超。

市場シェアTOP4社が全体の86%*4で、製品ごとに違いがあります。

「自社に適したRPAが分からない」「進め方が分からない」という方へ、お悩みが一気に解決できるまとめ資料をご用意してます!

「自社に適したRPAが分からない」「進め方が分からない」という方へ、お悩みが一気に解決できるまとめ資料をご用意してます!

RPAの選定方法が分からない、という方向けのおすすめの資料一式をまとめまし

た。ぜひダウンロードして、情報収集・比較検討にお役立てください!

- 1. 3分で分かるBizRobo!

- 2. BizRobo!導入事例

- 3. RPAの推進と比較の完全ガイド

- 4. 主要RPA4製品ガイドブック

導入社数2,800社超

BizRobo!が

選ばれ続ける理由

1. 使いやすい操作画面

視覚的にロボットを作成できる独自インターフェイスで、初めての方でも、プログラミング知識なしでロボットを作成可能。誰でもロボット開発ができ、素早い定着が見込めます。

2. スケール後も安心の価格帯系

BizRobo!なら、RPA活用に必要な機能をフルパッケージでご提供。自動化業務が増えるほどコストに差が出る料金プランで、スケールするほどお得に利用できます。

3. 稼働の安定性

BizRobo!ならオブジェクト認識を基盤にしたロボット作成技術で、安定したロボット作成が可能。現場で10年止まっていないロボットも!メンテナンスコストを下げ、RPA運用のストレスを抑えます。

さらに差が出る5つの独自ポイント

1. 何台でも使える!フローティングライセンス

- ・1ライセンスでPCの台数制限なくインストール可

- ・リモートワークや出張先のPCでも気軽に起動

- ・柔軟なライセンス体系でトータルコストを削減

2. バックグラウンド実行で自身の作業と同時にロボットを稼働可能

- ・ロボット増加に伴う、作業用PC増加の負担を軽減

- ・サーバー側での複数ロボットの同時稼働も可能

- ・WEBやExcel操作等で安定性と処理スピードUP

3. コネクター機能でカンタン外部ツール連携

- ・国内の主要ソフトウェアやアプリの作業自動化を実現するコネクターをご用意

- ・自動化の幅を拡大、ロボット作成の工数を大幅削減

- ・Salesforce、kintone、Chatwork等のSaaSツールでの業務に対応

4. 充実の管理機能でガバナンスリスクを軽減

- ・ユーザーアカウント毎のアクセス範囲・操作権限の管理から、ロボットの実行までを一元管理可能

- ・管理者不明のロボットや、不適切な動作をするロボットの発生を制限できるように

- ・パソコン、スマホ問わず、どの端末からでも権限があれば実行指示が可能

5. デスクトップ・サーバー・クラウド、

幅広い環境でご利用可能

- ・自社で幅広いラインナップを持ち、顧客環境に合わせたご提案が可能

- ・閉域ネットワークでのご利用や高度なセキュリティ対策が必要とされる現場でも実績多数

- ・面倒な初期設定は弊社で対応することも可能

BizRobo!の特徴や機能が気になる方はぜひ資料をご確認・担当者にご相談ください!

安心の現場サポート

RPAの導入・定着には現場でのご支援が重要です。弊社では、実際に現場でパソコン操作を

確認しながら、RPAで自動化できる業務の洗い出しや、設定支援等を行います。

全国10拠点どこからでも

ご支援可能です!

安心してBizRobo!を使って

いただく

ために、

各拠点で対面での

ご支援も

行っております。

スムーズなスタートを実現するための

豊富なサポートコンテンツ

BizRobo! eラーニング

BizRobo! ナレッジベース

ユーザーコミュニティ

BizRobo! サクセスパス

BizRobo! TV

BizRobo! CAMPUS

ユーザーコミュニティでは

「SoftBank World 2023」で

成果発表、表彰も!

ご導入の流れ

自動化業務の

洗い出し

同業種の自動化

事例をご提示

対象業務の

優先順位付け

ご面談でご相談可能

トライアル利用

伴走サポートで

検証をご支援

導入要件の検証

情報不足の解消や

効果検証をご支援

ご導入

導入後も伴走します

RPAの導入ノウハウがまるわかり!

まとめ資料一括ダウンロード

以下のフォームを送信すると、

RPA検討におすすめの資料一式(4点)を

ダウンロードいただけます。

- まとめ資料に含まれるもの

- 1. 3分で分かるBizRobo!

- 2. BizRobo!導入事例

- 3. RPAの推進と比較の完全ガイド

- 4. 主要RPA4製品ガイドブック

新着情報

-

2024/05/27

-

2024/05/16

-

2024/05/14

-

2024/05/08

-

2024/04/24

-

2024/07/10

-

2024/07/03

-

2024/07/04

-

2024/05/16

-

2024/05/15

-

2024/04/23

-

2024/04/18

-

2024/04/17

-

2024/04/04

-

2024/04/03

-

2024/04/04

-

2024/03/11

-

2024/03/11

-

2024/03/11

-

2024/03/11

担当者に相談する

担当者に相談する