BizRobo! ブログRPA関連のお役立ち情報をお届けします

バックオフィス業務とは、顧客と接することなく会社を支える部門のことです。いわゆる縁の下の力持ちといえる存在ですが、人手不足や業務のブラックボックス化が課題となることもしばしば。

そこで本記事では、そんなバックオフィス職の業務効率化について解説します。よくある課題に合わせて最適な解決策や、効率化に成功した事例も紹介します。

どう効率化すべきかお悩みの担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

バックオフィスとは?

バックオフィス職とは、直接顧客と関わらない仕事を指す言葉です。具体的には総務や経理、人事など会社を裏で支える部署を指します。

対義語は「フロントオフィス」です。こちらは営業やマーケティングなど、顧客と直接関わり利益を生み出す部署を指します。

バックオフィスと事務との違い

バックオフィスは以下のように言い換えられる場合があります。

・事務管理部門

・事務部門

・管理部門

・間接部門 など

しかし「バックオフィス=事務職」というのは間違いです。事務仕事は、データ入力や電話対応といった日常の定型業務を指します。

一方でバックオフィス職は、専門的なスキルや知識が求められる給与計算や契約書の確認といった業務も含まれるのが特徴です。バックオフィス職と事務職では、対象業務の範囲が違います。

バックオフィス職を効率化するメリット

バックオフィス職を効率化すると、以下のとおりさまざまなメリットがあります。

・あらゆるコストを削減できる

・人材不足に対応できる

・人材アサインが容易になる

・ミスを防止できる

・生産性(利益率)を高められる

・ブランドイメージを強化できる

・担当者の満足度を高められる など

直接的には、会社の利益に影響しにくいバックオフィス職。しかしバックオフィスが効率よく回ることで、より企業としてのイメージや競争力を強化できます。

バックオフィス職は課題に合った効率化が重要

バックオフィスを効率化するには、まず自社の課題を洗い出しましょう。たとえば、よくある課題は以下のとおりです。

・業務がブラックボックス化している

・煩雑かつやりがいのない業務が多い

・やり取りや承認が多い

・ミスが生じる

・デジタル化が難しい など

まずは何が原因で業務が煩雑になっているのか確認し、具体的な施策を練ることが重要です。

業務がブラックボックス化している

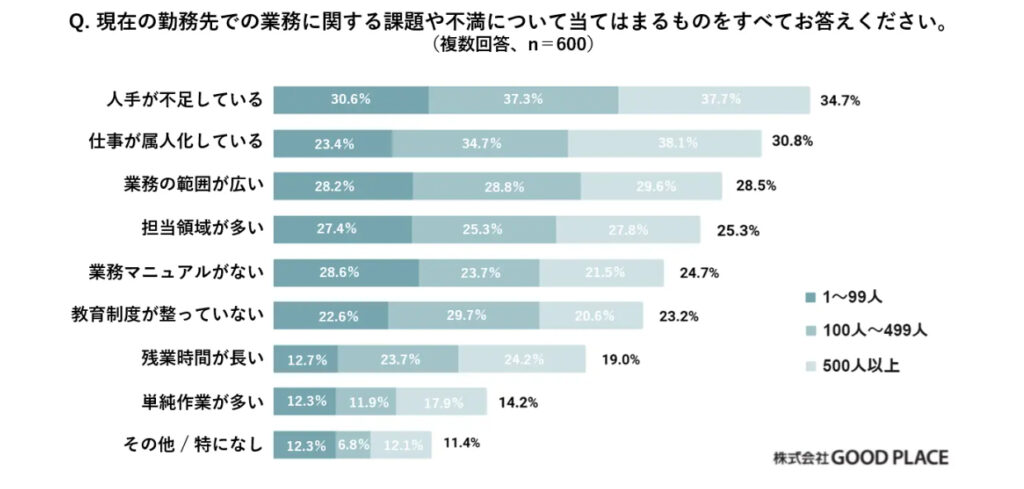

約600名のバックオフィス担当者に実施した調査では、約3割の担当者が「仕事の属人化」が課題だと回答しました。

(※1)

バックオフィス業務はマルチタスクで、イレギュラーな対応も多々あります。そのため何にどれくらいの時間をかけているか周囲が把握できず、業務がブラックボックス化することがしばしば。

また、取引先によって対応ルールが異なるなど、経験や勘が必要な場面もあります。その結果、業務の属人化につながるのです。

煩雑かつやりがいのない業務が多い

「忙しいのにやりがいを感じられない」

このように感じるバックオフィス担当者は多いでしょう。たとえば読みにくい手書きの請求書を解読するといった業務を、不毛に感じる人もいるはずです。

さらにミスが許されないうえ、時間に追われることも多く、担当者に大きな心理的負担をかけるケースも少なくありません。すると担当者のモチベーションが下がり、生産性も下がってしまいます。

やり取りや承認が多い

確認や稟議承認のフローが多いのもバックオフィス職の特徴です。特にお金や法律に関わる経理や法務部では、意思決定に多くのステップを必要とします。

その結果、リマインドや進捗確認、やり取りに時間を割かれ、本来の業務が滞ることも少なくありません。コミュニケーションコストばかりがかさむと、担当者のモチベーション低下にもつながります。

ミスが生じる

バックオフィスに限らず、人の作業にミスはつきものです。しかし、バックオフィスでのミスはときに大きな損失につながる場合があります。さらに、決算期や新卒採用の時期など、忙しいとそれだけミスも生じやすくなるでしょう。

「ミスをしてはいけない」「しかし忙しく、どうしてもミスをしてしまう」こうした状況が、担当者のプレッシャーになり、かえって生産性を低下させることもあります。

デジタル化が難しい

さまざまな理由でデジタル化に踏み切れていない企業は数多くあります。たとえば既存システムとの兼ね合いや、取引先との兼ね合いなど。

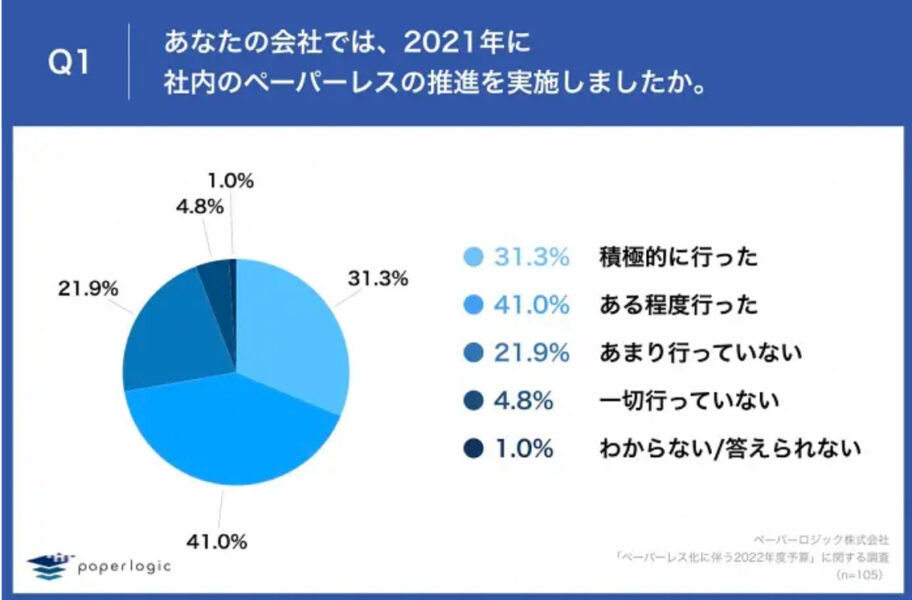

また企業の経営者・役員105名を対象とした調査では、2021年時点でペーパーレスを行ったと回答したのは全体の72.3%でした。

(※2)

このように、世間的にもペーパーレス化は進んでいます。デジタル化が難しい場合はあきらめるのではなく、何が導入の弊害となっているのか検討しましょう。

便利なツールやサービスは数多くあるため、自社に合ったものを探す必要があります。

バックオフィスの効率化7選

ではここから、バックオフィスのよくある課題に対する効率化のアイデアを見ていきましょう。具体的には、以下のとおりです。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 業務の属人化 | マニュアル作成 |

| 業務量の偏り | 人員配置の見直し |

| 定型業務・事務作業の煩雑さ | RPAツールの導入 |

| やり取りが煩雑 | チャットツールの導入 |

| 稟議や承認作業が多い | ワークフローシステムの導入 |

| ペーパーレス化が進んでいない | 各種電子システムの導入 |

| 残業が多い・人件費が高い | アウトソーシングの利用 |

自社にとってどういった施策が必要か、ぜひチェックしてみてください。

業務の属人化に「マニュアル作成」

業務の属人化を解消するには、マニュアルを作成しましょう。すでにマニュアルがある場合は、誰が見ても使える品質へブラッシュアップする必要があります。

1. マニュアル作成の手順は以下のとおりです。

2. マニュアル作成する業務を切り出し

3. マニュアル作成の担当者を選定

4. 担当者が対象業務のフローをアウトプット

5. 部署内で改善の余地がないか検討

6. 適宜改善したうえでマニュアルに落とし込む

バックオフィス業務には、標準化が難しい業務も存在します。こうした業務は一旦保留し、まずは定型業務を切り出してマニュアル化してみましょう。

特別な知識やノウハウの不要な定型業務を切り出すだけでも、時間をかけるべき業務とそうでない業務が区別できます。

業務量の偏りに「人員配置の見直し」

「Aさんだけが忙しい」「この時期だけ特定のチームの残業時間が増える」このように業務量の偏りが課題となっている場合は、人員配置を見直しましょう。

たとえば、以下のようなアイデアが挙げられます。

・忙しい担当者の業務を切り出し、一部ほかの人に渡す

・常に業務をローテーションし、全員が一通りの業務を覚えられるようにする

・知識やノウハウが偏らないよう、長年勤めている人には新人育成を依頼する

・繁忙期には部署をまたいで人材を異動する など

とくに離職やあらゆるリスクを考慮し、「特定の人にしか任せられない仕事」は積極的になくしていくべきです。仕事への適性は考慮すべきですが、同時に業務の標準化も意識しましょう。

あらゆる定型作業の自動化に「RPA」

RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略称です。RPAを活用すれば、パソコン上で行う定型業務や事務作業を自動化できます。

会計ツールや勤怠管理ツールのように特定の部署で使うサービスではないため、バックオフィス業務全般で活用できる点がポイントです。

たとえば社員の勤怠状況を社内システムに入力したり、経費精算に関するメールを自動送信したりすることも可能です。プログラム次第であらゆる業務を自動化できます。

自社の業務に合わせてロボットを開発するため、機能に無駄がないのも魅力です。ツールによっては幅広い社内システムとの互換性があるため、難なく導入できるでしょう。

やり取りの煩雑さに「チャットツール」

コミュニケーションが煩雑になっている場合は、チャットツールの導入がおすすめです。

チャットはメールに比べタイムラグのないやり取りができます。さらに、メールのように「お疲れ様です」といった形式を気にする必要もありません。

LINEのような感覚で、手軽にやり取りできるのがポイントです。グループを作れば、情報共有もしやすくなるでしょう。

またツールによっては、タスク管理やビデオ通話、外部ツールとの連携も可能です。おすすめ社内チャットツールは、以下のとおりです。

| システム名 | 特長 |

|---|---|

| Microsoft Teams | Microsoft 365を契約していれば追加コストなしで導入できる共有フォルダ内のファイルの直接編集・共同編集が可能 |

| Chatwork | チャットのやり取りだけでなくタスク管理も可能予約投稿ができる |

| Slack | 連携できる外部ツールが豊富上記により、Slack内でワークフロー管理を完結できる |

稟議や承認作業の省略に「ワークフローシステム」

稟議や承認作業に時間がかかっている場合は、ワークフローシステムの導入がおすすめです。ワークフローシステムとは、社内で生じたタスクの流れを可視化し、管理できるツールです。

稟議や承認作業が今、誰のタスクとしてあるのか、回覧のような形で確認できます。オンライン上で承認作業が完結できるだけでなく、リマインド機能を活用すれば誰かが進捗管理する必要もありません。

おすすめのワークフローシステムは、以下のとおりです。

| システム名 | 特長 |

|---|---|

| X-point Cloud | 今まで使用していた書式をシステム上でカスタムし、簡単に再現可能連携できるシステムの種類が多い |

| Create!Webフロー | Excel・Word・PDFのインポートが可能紙の稟議書と似たデザインで、デジタルに慣れていない現場での導入もスムーズ |

| ジョブカンワークフロー | 50種類と豊富な申請書テンプレート承認経路設定はワンクリックで簡単 |

ペーパーレス化に「電子システム」

ペーパーレス化が課題となっている場合、下記のような各種電子システムを導入しましょう。

・電子帳簿システム

・電子請求システム

・電子契約システム

上記は一例です。なかには1つの製品でこれら複数の機能を備えたシステムもあります。自社に必要な機能を精査し、製品を選びましょう。

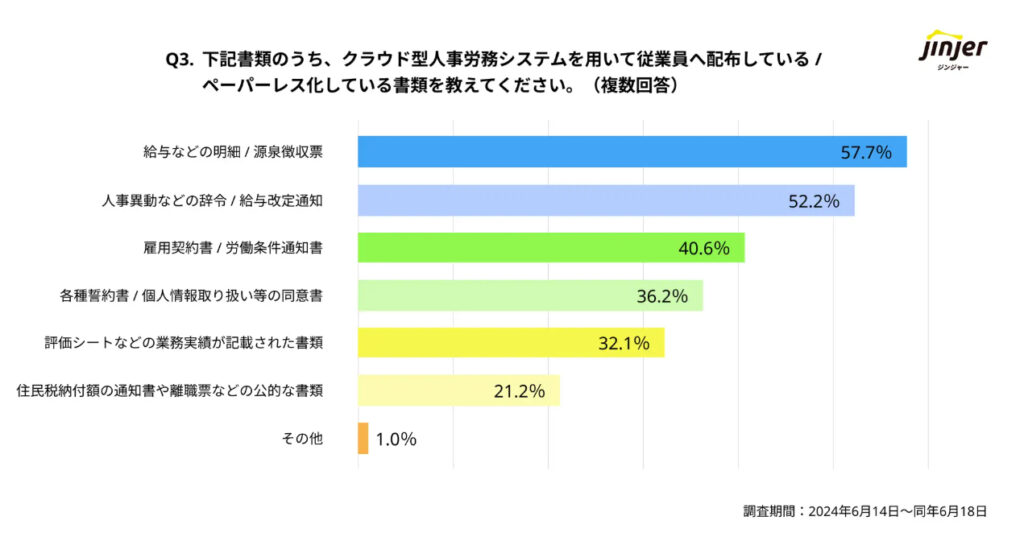

ここで、人事担当者の計360名を対象とした調査を見てみましょう。バックオフィス業務でペーパーレス化を進めている企業の割合は約8割にものぼる結果となりました。

(※3)

ペーパーレス化が進めば記入や読み取り、印刷にかかる時間が削減できるだけでなく、物理的にもオフィスがすっきりとするはずです。

セキュリティ性も高くなりミスも減るため、バックオフィス全体が強化できます。

電子帳簿システム

さまざまな帳簿や帳票を電子で保管できるのが、電子帳簿システムです。近年ではAIによる読み取り技術の精度向上により、あらゆる紙の資料を簡単にデータ化できます。

納品書や発注書など、かさばりがちな書類も電子化すれば、紛失リスクや読み取り間違いの防止につながります。データ入力の手間も省けて一石二鳥でしょう。

おすすめのツールは、下記のとおりです。

| システム名 | 特長 |

|---|---|

| invox電子帳簿保存 | ワークフローシステムとしても活用可能履歴を10年間保存できるため書類内容の修正や削除も容易 |

| DenHo | 紙の帳票もAIで正確に読み取り可能FAX、メールからのアップロードにも対応 |

| OPTiM 電子帳簿保存 | Word・画像・EDIデータなど幅広いファイル形式に対応製品名や型番などの記載内容をキーワードで探せる「全文検索機能」が便利 |

電子請求システム

電子請求システムとは、請求や会計業務をデジタル化できるサービスです。煩雑な経理部門の業務負担を大幅に軽減できます。

おすすめのツールは、以下のとおりです。

| システム名 | 特長 |

|---|---|

| freee会計 | 債権管理や入金消込、仕訳作成にも対応可能シンプルな画面デザインで操作が分かりやすい |

| 楽楽明細 | 請求書だけでなく帳票発行・支払明細・納品書などの発行にも対応CSVやPDFデータによるシステム連携が簡単 |

| Misoca | 初期費用なしで月額料金も安い会社ロゴや印影登録も可能 |

電子契約システム

電子契約システムとは、契約書の確認作業や受け渡しをオンラインで完結できるサービスです。

郵送の手間が省けるだけでなく、契約書の作成やワークフロー機能などの活用でより一層効率化が進みます。おすすめのツールは、以下のとおりです。

| システム名 | 特長 |

|---|---|

| 電子印鑑 GMO サイン | 電子印鑑の登録が可能印鑑の種類・承認スタイルを選べるため契約書の種類に応じた使い分けが可能 |

| freeeサイン | 契約書作成や管理まで一貫して対応シンプルで分かりやすい画面デザイン |

| WAN-Sign | 紙の契約書もデータ化し一元管理可能「フォルダごとのアクセス制限」「IPアドレス制限」など高いセキュリティ性が魅力 |

人件費削減に「アウトソーシング」

人件費の削減が課題となっている場合、業務をアウトソーシングするのもおすすめです。

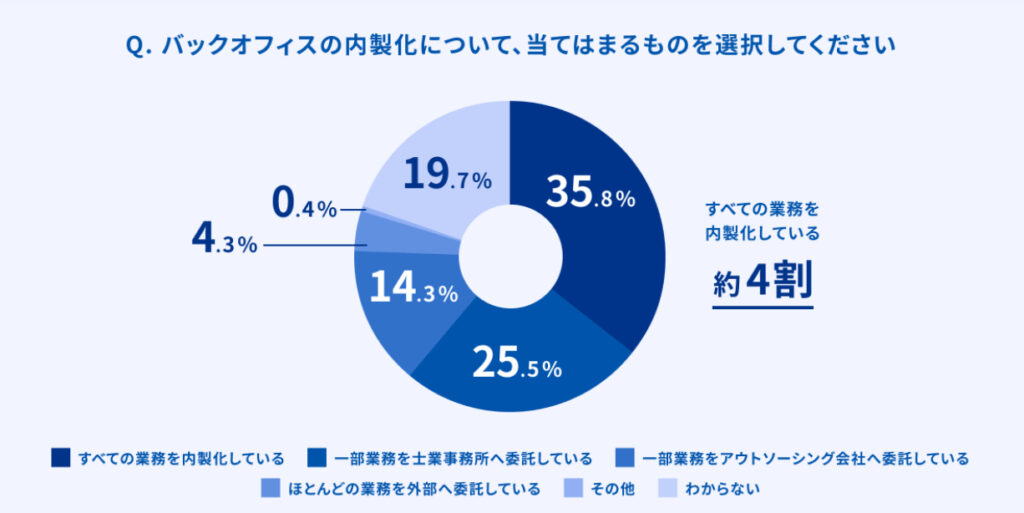

法人事業者608名を対象とした調査によると、アウトソーシングを利用している企業の割合は全体の18.6%でした。

(※4)

バックオフィス業務外注の費用相場は、月5〜10万円です。正社員を1名雇用するよりも費用を抑えられます。

また、厳選されたプロを派遣してもらえるため、人材不足やバックオフィスのスキル不足に悩む企業にもおすすめです。

バックオフィス効率化のポイント

バックオフィスを効率化する際は、以下のポイントを意識しましょう。

・まずは業務を可視化

・ツールは導入のしやすさを重視

・社内システムと連携のしやすさも大切

むやみにツールを導入したり、アイデアを募っても現場の負担を増やすだけになってしまいかねません。順を追って、無理なく進めていくことが重要です。

まずは業務を可視化

まずは業務の洗い出しから始めましょう。担当者ごとの業務を洗い出し、何にどれくらいの時間がかかっているのか可視化します。そうすることで、とくに時間や工数のかかっている業務が見えてきます。

次にさらに業務フローも細分化して具体的にアウトプットしていきましょう。この段階で工数が多い原因を探ります。

ここまで洗い出しを行うと、マニュアルの作成もほぼ同時に行えます。業務フローを改善したうえで、マニュアルも作成し業務を標準化していきましょう。

ツールは導入のしやすさを重視

ツールを選ぶ際は、機能や価格だけでなく導入のしやすさも重要です。具体的には、以下のポイントに注意しましょう。

・使いやすい画面デザインか

・既存の業務フローと似た活用方法ができるか

・導入後のサポートや保証はあるか など

機能が充実していても、現場に定着しなければ意味がありません。また、ツールを導入することで書類の形式や業務フローが大幅に変わると、現場が混乱する可能性もあります。

担当者がすぐに使いこなせるようにするためにも、できるだけ導入ハードルの低いツールを選びましょう。無料トライアルを活用し、現場の感想を大切にするのがおすすめです。

またIT知識が不安な場合や、ツール導入に慣れていない場合は、サポート体制の充実したツールを選びましょう。

社内システムと連携のしやすさも大切

社内で特定のシステムを使っている場合、新しいツールと連携できるかどうか、どのように連携できるかチェックしましょう。

互換性のないツールを選んでしまうと、社内システムと新ツールを連携するためにさらに新たなシステムを導入…といったことになりかねません。

できるだけツールはまとめて運用できるよう、連携のしやすさにも目を向けましょう。互換性の高いツールを導入すれば、バックオフィス以外の業務も効率化できる可能性があります。

RPAはバックオフィスの業務効率化におすすめ

多岐に渡るバックオフィス業務の効率化には、RPAツールの活用がおすすめです。RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略称。

ロボットがプログラムに従い、あらゆるパソコン上の業務を自動で行うツールです。たとえば以下のような幅広い業務を自動化可能です。

・データ入力

・データの収集・抽出

・データ分析

・メール送受信

・書類作成

・各種登録作業

・各種計算

・インターネットリサーチ

・勤怠管理 など

定型業務を自動化することで、担当者は最終チェックや人の手が必要な業務に集中できます。またRPAは経理や総務、人事といったあらゆる部署で並行して利用できる点もポイントです。

ロボットで業務を自動化すれば、大幅な時短につながるだけでなくミスがなくなるというメリットもあります。

さらにルーティンワークや煩雑な事務作業から解放されることで、担当者のモチベーションアップや離職率低下にもつながります。

バックオフィス業務を効率化した事例

ではここから、RPAツール「BizRobo!」を導入してバックオフィス業務を自動化した事例を見ていきましょう。

BizRobo!は分かりやすい画面デザインと充実のサポート体制で、これまで数多くの導入実績があります。IT知識のない方が多い現場でも、問題なくご活用いただけます。

また休日や夜間のバックグラウンド実行も可能。担当者が不在でも、自動で業務を進められます。さらに1ライセンスでロボットは開発し放題。

そのため、部署や業務の壁を越えて複数のロボットを同時稼働させ、業務効率化することも可能です。

幅広いバックオフィスを業務を効率化した事例

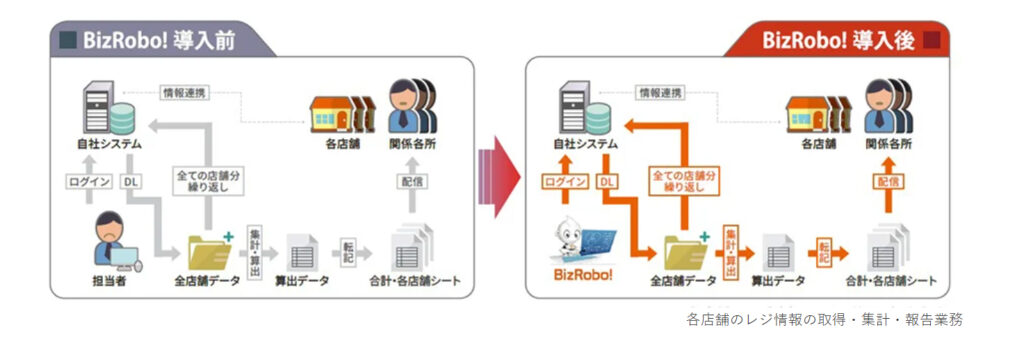

マックスバリュ西日本株式会社では、社員が自ら使いこなせる生産性向上の手段として、RPAに着目。

非IT部門の出身であるシステム運営部部長が自ら試験的に開発に取り組み、操作性や機能、有用性を確かめ、「BizRobo!」を導入しました。

そこでデータ登録や、会計時のセルフスキャンシステム利用状況の集計などにBizRobo!を活用。大幅な業務効率化につながったことから、徐々に活用範囲を拡大しました。

現在では100業務で104体のロボットが稼働しており、導入後1年余で年4,000時間相当の余力を創出しています。このようにBizRobo!は、幅広い業務に活用できる点が魅力です。

自社ツールとの連携で業務効率化に成功した事例

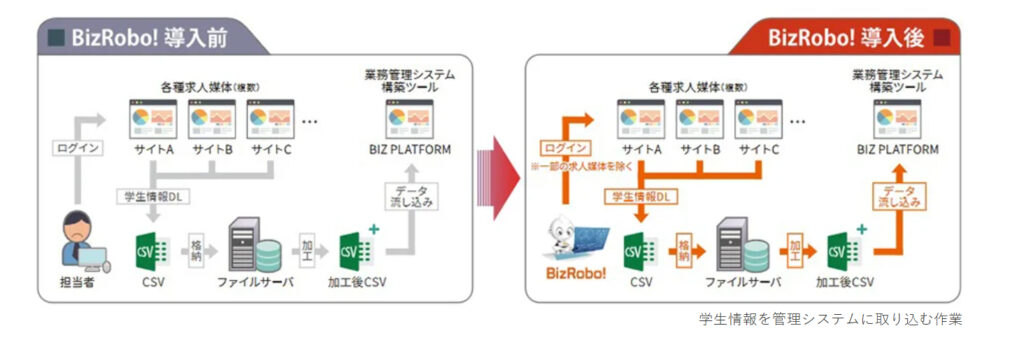

株式会社クレオは、毎年1,000人を超える学生のエントリー情報の管理が課題となっていました。

データを一元管理できる自社システムを導入したものの、複数媒体からエントリー情報を収集し、取りまとめるにはかなりの工数がかかります。

そこでBizRobo!の導入を決定。データの収集と自社システムへの格納を自動化し、大幅な工数削減に成功しました。

このようにBizRobo!は、自社システムとの連携も可能です。もちろんExcelやGoogle系サービスなどとも、連携できます。

手厚いサポート体制で導入を決定した事例

マツキヨココカラ&カンパニーでは現場社員が自ら開発し、効率化に活用できるツールとしてRPAに注目。以下の点が決め手となり、数ある製品のなかからBizRobo!に決定されました。

1. サーバ型でロボットの数が増えても管理しやすく、セキュリティが高い

2. 動作の安定性が高く、幅広い活用が可能

3. 利用者数、ロボット数に依存しないライセンス体系

4. ヴィンクス社の手厚いフォロー体制

BizRobo!は専任のサポートスタッフが24時間体制で伴走します。さらに製品仕様に関するお役立ちコンテンツや、ガイドラインの提供も充実。

これにより、今までRPAを触ったことのない人でも無理なくロボットを開発できる体制が整っています。

その結果、3年で約500種類の業務自動化に成功。創出した時間は年間2万9,000人時にも及んでいます。

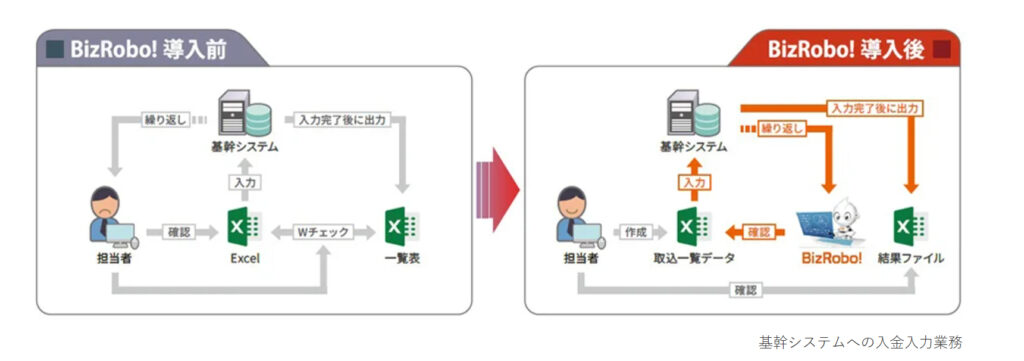

外注から乗り換え効率化に成功した事例

八尾トーヨー住器株式会社では、当初外部に委託していたRPA開発が停滞していました。そこで社内人材による開発に転換することを決め、BizRobo!の導入を検討。

従来の他社製品と比較すると処理速度や安定性、スケジュール実行機能などでBizRobo!「圧倒的に優位」と判断され全面移行が決まりました。

社内では3名のスタッフがほぼ専任となり、合計80体のロボットを開発。ロボットは売上処理や管理会計向けのデータ取得、入金消込の基幹システムへの反映など、約20業務で稼働しています。

これにより、累計1,300時間の余力創出に成功しました。

まとめ

バックオフィスは、定型業務を中心に効率化していきましょう。そこでおすすめなのが、RPAツールです。

RPAは総務や経理、労務などあらゆるバックオフィス部門の定型作業を自動化します。社内システムへの入力やデータの抽出、インターネットリサーチなども自動化可能。

担当者をマルチタスクから解放し、負担を軽減できます。またITの知識がない人にも使いやすいよう、シンプルで直感的な操作が可能です。

導入後は専任のサポートスタッフが24時間365日体制で伴走し、丁寧に運用をサポートします。無料お試し期間もあるため、ぜひその使い勝手をお試しください。

【参考】

※1 「約3割のバックオフィス業務担当者が業務のアウトソーシングサービスを利用していると回答!」を加工して作成

※2 「72.3%が「2021年にペーパーレス化」を推進も、依然として8割が課題感/ペーパーロジック調査」を加工して作成

※3 「【バックオフィス領域におけるペーパーレス化に関する実態調査】約80%の企業がクラウドシステムを利用。システムにより、ペーパーレス化している書類としては、給与明細・人事異動などの辞令・雇用契約書が上位に」を加工して作成

※4 「【2024年実施】調査結果から見るバックオフィス業務の課題とは?クラウドサービスの導入状況や課題に対する改善活動の実態について解説」を加工して作成

いいね 0

いいね 0