BizRobo! ブログRPA関連のお役立ち情報をお届けします

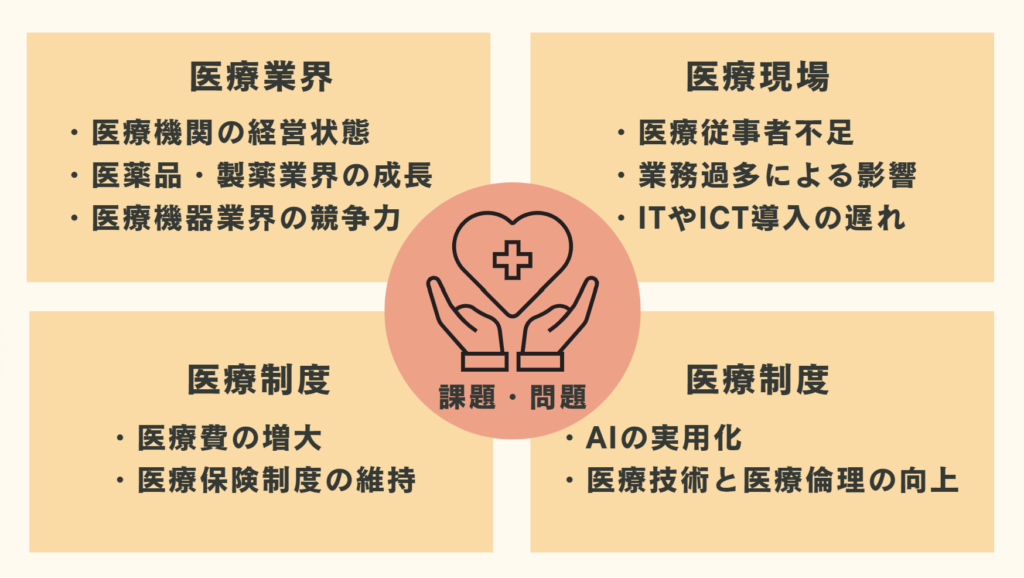

日本医療の課題は、業界の成長をはじめ、医療従事者の不足や働き方、医療制度の維持など多岐に渡ります。その背景には日本の高齢化社会や急速な技術発展の影響があります。

本記事では日本医療の課題について、現場の労働環境や医療制度といった4つのカテゴリ別に、一覧表や政府の統計などを用いてわかりやすく解説します。

課題解決に向けた政府の取り組みや、現場の業務改善に役立つツールもご紹介するため、ぜひ参考にしてください。

目次

日本医療の課題・問題一覧表

日本は世界各国と比較して平均寿命や健康寿命が高い水準を誇っており、それを支える日本医療も高く評価されています(※1)。

一方で、その背後にはさまざまな課題があります。下表に医療業界、医療現場の労働環境、医療制度、今後の医療における主な課題をまとめました。

| カテゴリー | 課題・問題 |

|---|---|

| 医療業界 | 医療機関は全病院の過半数が赤字経営 |

| 医薬品・製薬業界は市場の成長が停滞傾向 | |

| 医療機器業界は競争力の強化が課題 | |

| 医療現場の労働環境 | 医療従事者の不足 |

| 医師や看護師の業務過多による影響 | |

| ITやICT(情報通信技術)導入の遅れ | |

| 医療制度 | 医療費の増大 |

| 医療保険制度の維持 | |

| 今後の医療 | AI(人工知能)の実用化 |

| 医療技術と医療倫理の向上 |

次章からは、上記の課題をカテゴリー別に詳しく解説します。

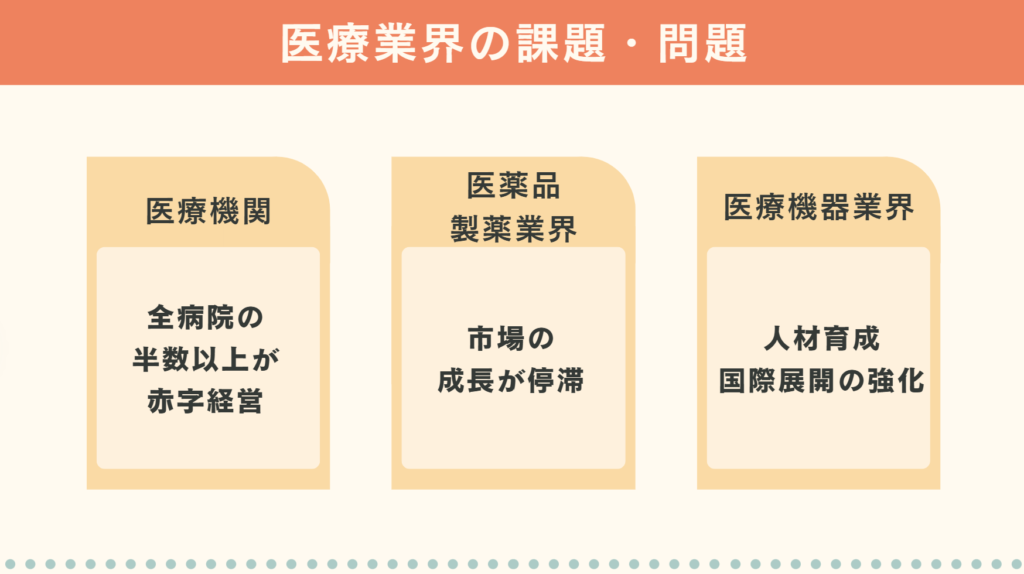

医療業界の課題・問題

医療機関、医薬品・製薬、医療機器といった医療業界の課題は、経営状況や市場の成長にあります。ここでは政府や専門的な団体が公表している資料を用いて、詳細を解説します。

医療機関|全病院の半数以上が赤字経営

2024年現在、医療機関の課題は経営状況にあります。

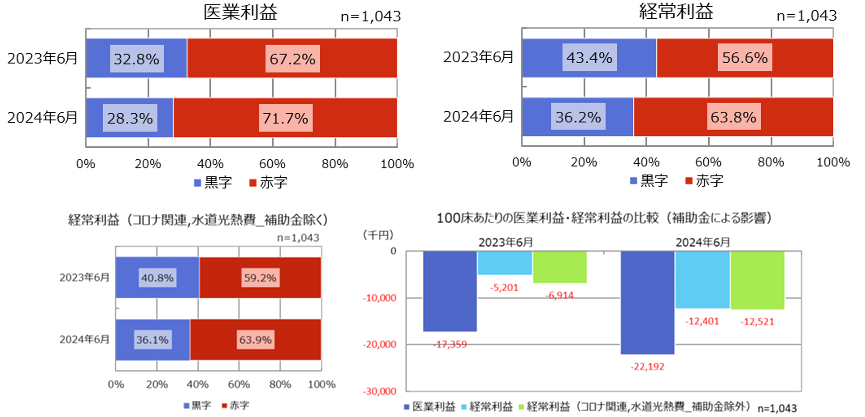

一般社団法人 日本病院会、公益社団法人 全日本病院協会、一般社団法人 日本医療法人協会が合同で行った「2024年度 病院経営定期調査」によると、2023年6月と2024年6月の医業損益への影響(全病院)は以下のとおりです。

(※2)

全病院の半数以上が医業利益、経常利益ともに赤字となっています。

このような結果の背景には、医療材料価格の高騰をはじめ、医療従事者の賃金上昇に伴う負担、高度な医療機器の導入、委託費の増加、診療報酬改定などが影響しています。不安定な環境下において、経営基盤や体制を整えていくことが求められています。

医薬品・製薬業界|市場の成長が停滞

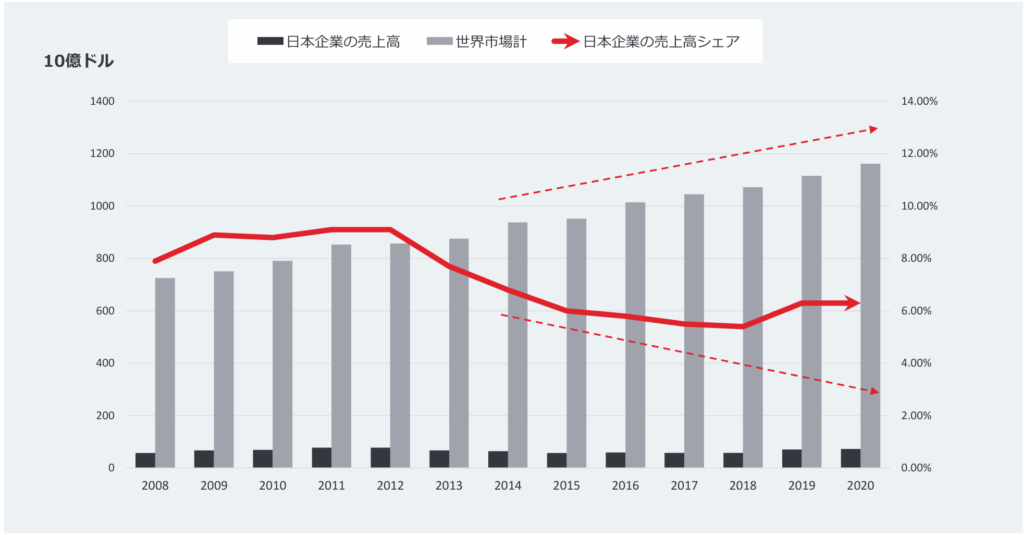

医薬品・製薬業界の課題は、医薬品市場の成長の停滞です。内閣官房が公表した「日本の医薬品産業における課題について」によると、医薬品業界の市場において、日本企業の売上高シェアは近年低下傾向にあります。

(※3)

また、昨今の高齢化社会の影響で、日本の医療現場では患者と医療費が増加しています。したがって、病院は限られた医療費の予算内で医療を提供しなければならず、医療費に占める薬剤費も抑えられる流れです。

このような状況下の中、市場の活性化に向けた対策として、イノベーションを起点にした新薬の開発や、海外市場でのシェア拡大などが重要視されています。

医療機器業界|人材育成や国外展開の強化

医療機器産業やメーカーの課題は、人材育成や海外展開の強化です(※4)。

医療機器分野のさらなる成長には、新たな技術や製品を用いて既存市場を変化させることが重要です。臨床開発をはじめ、戦略立案やIT、製造などの専門的なスキルを持った多様な人材が不可欠で、若手研究者の活躍も期待されています。

しかし、日本の現状は若手研究者と企業間での共同研究が外国諸国と比べて活発ではありません(※4)。

また、日系企業の医療機器は分野によって競争力が異なり、治療機器などの売上や世界シェアに懸念があります。

医療機器業界の競争力強化に向け、大学や企業との連携を通じて、人材育成プログラムの導入や海外需要の拡大が求められています。

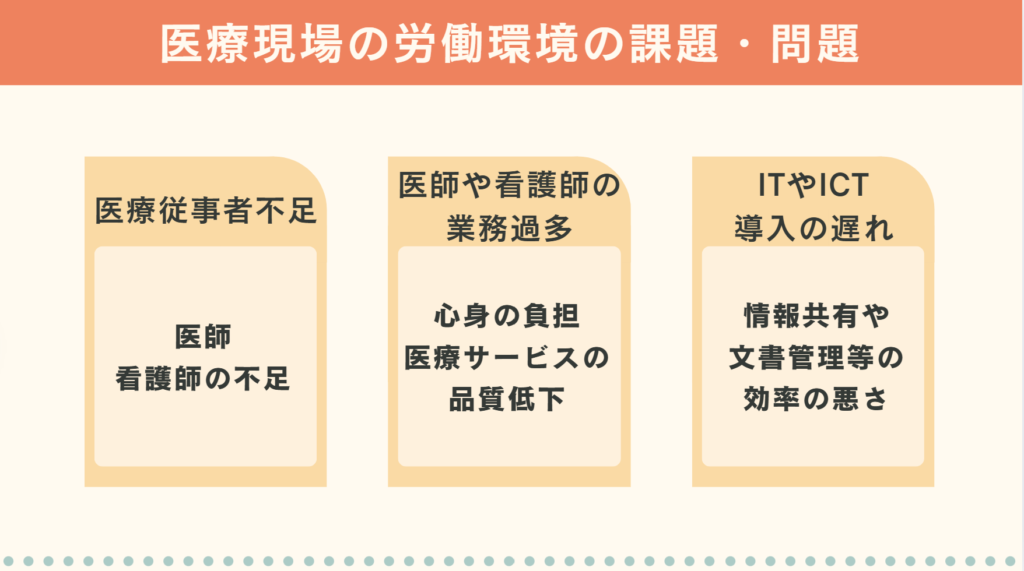

医療現場の労働環境の課題・問題

医療現場の労働環境は人手不足やIT/ICTの導入の遅れなどにより、日々厳しい状況に立たされています。ここでは政府や医療専門団体による統計を用いて、詳細を解説します。

医療従事者の不足

少子高齢化や労働環境の過酷さなどが要因となり、近年医療現場では医療従事者が不足しています。特に医師や看護師の人材不足が深刻です。

日本医師会総合政策研究機構がOECD Health Statistics 2021とOECDレポートをもとに作成した「医療関連データの国際比較」によると、日本の医師数は2018年の人口1,000人あたり2.5人です。

人口1,000人あたりの日本の医師数は2000年以降増加傾向ですが、OECD(経済協力開発機構)に加盟する38ヵ国中33位(※5)で、先進国と比べて高くはありません。また、日本国内で見ると、地域や診療科によって医師数が偏っています(※6)。

厚生労働省の「看護師等(看護職員)の確保を巡る状況」によると、看護職員全体は増加傾向にあるものの、看護師・准看護師の有効求人倍率も増加しているため人材不足です(※7)。

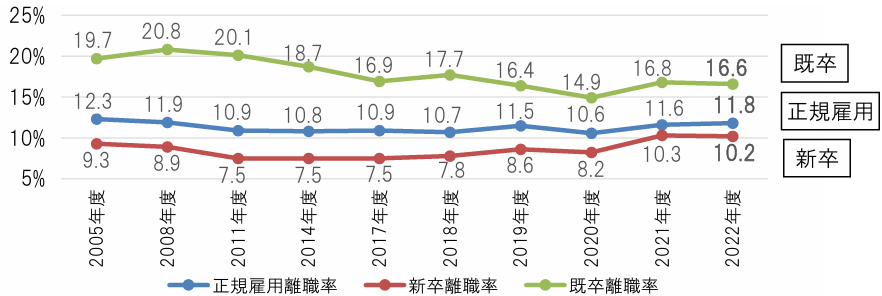

さらに、公益社団法人 日本看護協会の発表では、2005年以降、正規雇用の看護職員のうち10%程度が離職しています。

(※8)

医療従事者不足が継続すると、医療機関の閉鎖などにより地域医療の維持が難しくなる可能性があります。

医師や看護師の業務過多

医師や看護師の業務過多も大きな課題です。職員の心身の負担が蓄積すると、医療サービスや病院経営にも影響を及ぼします。ここでは厚生労働省や日本医労連・全大教・自治労連が行った調査をもとに解説します。

医師や看護師の業務負担の増加

人手不足によって医師や看護師の業務負担が増加しています。

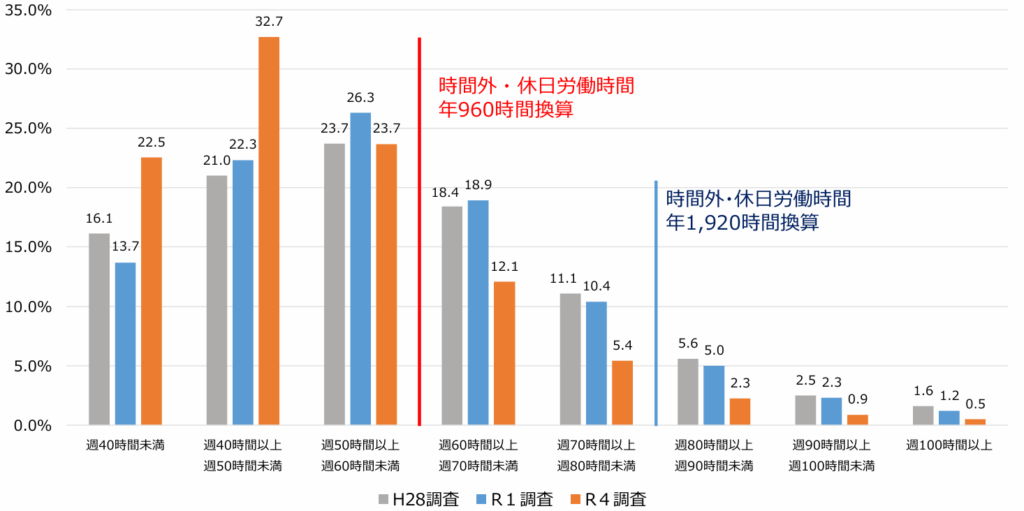

厚生労働省の「医師の勤務実態について」によると、2022年現在、病院に勤務する医師の約2割が年間960時間以上の時間外・休日労働を行っています。

(※9)

日本医労連・全大教・自治労連による「2022 年看護職員の労働実態調査」では、看護職員のうち4割以上が、既定の労働時間後に60分以上労働しています。交替勤務でも時間外労働があり、勤務間隔が短くなっています。休憩時間も約7割がとれていない状況です(※10)。

このような状況を踏まえて、政府は医師などの働き方改革を推進するため、2024年4月から時間外・休日労働の上限規則を定めました。働き方改革への対応も求められる中、常に業務がひっ迫した状態になると、職員の心身の負担につながります。

医療サービスの品質低下

医師や看護師の業務負担が増加すると、医療ミスなどにより医療サービスの品質も低下する恐れがあります。

日本医労連・全大教・自治労連が35,000人以上の看護職員を対象に行った調査によると、86.0%の職員が過去3年間に仕事上でミスやニアミスを起こしたことがあると回答しています。

医療・看護事故が続く大きな原因への主な回答は以下のとおりです(※10)。

・慢性的な人手不足による現場の忙しさ(86.3%)

・看護の知識や技術の未熟さ(37.0%)

・交替制勤務による疲労の蓄積(22.0%)

実際に医療現場で働く職員も、業務過多が医療サービスの品質に影響すると考えていることが分かります。

ITやICT(情報通信技術)導入の遅れ

日本の医療業界では、諸外国と比べてITやICT(情報通信技術)の導入が遅れています。

例えば電子カルテの普及率は2020年現在、一般病院・一般診療所ともに60%未満です(※11)。医療現場ではカルテだけでなく、処方箋や診療明細、処置への同意書、申込書など、紙ベースの文書が多く、情報共有や管理に課題があります。

今後の超高齢化社会において、ITやICTの技術を活用し、紙ベースで管理している文書を電子化していくことが急務です。

医師や看護師、医療事務員などの情報共有や文書管理が円滑に進めば、結果として医療サービスの品質向上を期待できます。

医療制度の課題・問題

日本の医療制度は諸外国から高い評価を受けておりますが、今後医療費が増大すると現行の制度を維持できなくなる恐れがあります。ここでは厚生労働省のデータを用いて背景や現状を詳しく解説します。

医療費の増大

医療費の増大は、主に以下の2つの理由に起因しています。

一つは、日本は今後超高齢化社会を迎えるためです。厚生労働省の「我が国の人口について」によると、2025年には75歳以上が約18%、2040年には65歳以上が約35%になると予測されています(※12)。

一般的に高齢者は慢性的な疾患や健康問題により、医療の必要性が高まる傾向のため、医療費にも影響が出てきます。

また、医療技術が発展し、高度かつ高価な医療機器の導入が進んでいることや、新薬の研究開発に多くの費用がかかっていることも要因です。医療費が増大すると、現行の医療保険制度の維持が困難になる可能性があります。

医療保険制度の維持

医療費の増加に伴い、現在の医療保険制度の維持が難しくなることも課題です。今後は医療費を賄うために、年齢を問わず、医療保険制度の保険料や自己負担額が増える可能性があります。

経済的な負担が大きくなると、高額な医療費を支払えず、医療機関への受診を控える人が出てくることもあるでしょう。必要な医療を受けられないと病気が進行・悪化し、健康格差の拡大も懸念されます。

今後の医療の課題・問題

今後の医療は、社会の変化や技術の進歩に対してどのように対応していくかが課題となります。ここではAI(人工知能)の実用化に向けた現状や、医療技術の進展と医療倫理の向上について解説します。

AI(人工知能)の実用化

AI(人工知能)は、診断や治療、手術支援や医薬品開発など、多岐にわたる分野での活用が期待されています。実用化できれば、ルーティン業務や時間がかかる業務などを効率化できるため、医療従事者の大幅な負担軽減につながります。

一方で、高精度なAIを構築するには膨大な学習データが必要です。導入・運用にコストがかかることや、故障時のリスクなども考慮しなければなりません。

医療現場でAIを実用化するメリットやデメリット、活用例については以下の記事で詳しく解説しています。

医療技術と医療倫理の向上

医療技術の発展や先端技術の導入、時代背景などに伴い、医療倫理の重要性も高まっています。

例えば、治療方針について患者が十分に理解し、自らの意思で選択できるようにするためのインフォームドコンセント(Informed Consent)、IT・ICTやAIを活用した場合の個人情報の保護などの徹底が不可欠です。

医療技術と倫理のバランスを保ちつつ、医療サービスの品質を向上させることが今後の焦点といえます。

日本医療の課題・問題の解決策

日本医療はさまざまな課題を抱えていますが、それらを乗り越えるための解決策も進められています。ここからは、医療従事者の確保やDX推進、医療費の適正化、高齢者ケアの充実といった取り組みについて詳しく解説します。

医療従事者の確保・育成

医療従事者の人材不足への解決策として、人材確保や育成、働き方改革が挙げられます。十分な医療従事者を集められるようになれば、特に地域医療の持続性につながります。

国や自治体、ハローワークでも医療従事者の確保に向けた積極的な支援策が行われています。

例えば医師の場合、大学と各都道府県の連携による地域枠の設定や、医師確保計画に基づいたキャリア形成プログラムの実施といった取り組みです。医師が定着するよう、勤務環境の整備も行われています(※13)。

医療従事者の確保・育成に加え、働き方まで支援することで、地域医療を支える人材の長期的な確保につながり、持続可能な医療体制を構築できるでしょう。

医療DX推進による業務効率化

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、ITやデジタル技術を活用して医療業務を効率化し、医療サービスの質を向上させる取り組みです。

医療DXは業務効率化に寄与するため、医療従事者の負担を軽減します。結果として医療サービスや患者満足度の向上につながります。

厚生労働省が提唱する「医療DX令和ビジョン2030」では、以下の3つを軸としています。

1. 全国医療情報プラットフォーム

2. 電子カルテ情報の標準化、標準型電子カルテの検討

3. 診療報酬改定DX

全国医療情報プラットフォームは、レセプトや特定健診情報、予防接種、電子カルテなどの医療情報を一元化し、情報共有や活用に役立てることが目標です。

また、医療機関同士のデータ共有を容易にする手段として、電子カルテ情報の標準化が掲げられています。診療報酬改定DXは、デジタル技術を用いて、診療報酬改定時の作業負担を減らす目的です(※14)。

他にもDXを推進する方法はさまざまですが、RPAツールを導入すればあらゆる事務作業の自動化が可能です。RPA(Robotic Process Automation)とは、パソコン上の定型的な業務をソフトウェアのロボットによって自動化する技術を指します。

医療機関をはじめ、医療機器・医薬品メーカーなどどのような職種でも活用でき、担当者の心身的な負担や人件費の軽減、人手不足対策にも効果的です。

RPAツールを医療業界に導入した事例は下記で詳しく解説しています。

医療費の適正化

医療費の増大の解決には、医療費の適正化が有効です。

国や都道府県は、保険者や医療関係者などと協力しながら2008年から「医療費適正化計画」に取り組んでいます。

2024年から2029年度は第4期にあたり、具体的には特定健診や保健指導といった予防医療の推進や、重複または多く投与している薬の見直し、ICTの活用などが行われています(※15)。

医療費適正化計画は、限られた医療資源を有効に活用し、医療制度や医療システムを持続可能なものとするための重要な戦略です。

診療以外の高齢者へのケア

今後の高齢化社会において現行の医療制度を維持するには、医療機関での診療以外にも、介護や生活支援といった専門的なケアが必要です。

高齢者が住み慣れた地域で充実した生活を送るためのサポートの一つに「地域包括ケアシステム」があります。

地域包括ケアシステムは、市町村や都道府県が中心となり、地域性を考慮しながら、住まい・医療・介護・予防・生活支援を包括的に支援する取り組みです。厚生労働省は、関係機関と連携し、在宅医療や介護を提供できる体制構築も進めています(※17)。

高齢者の自立を促す取り組みは、医療制度の維持だけでなく、医療機関の負担軽減も期待できます。

日本医療の課題・問題解決には「BizRobo!」もおすすめ

日本医療の課題の中でも、特に医療機関の経営状態や医療現場の労働環境の改善にはRPAツールが有効です。膨大で時間のかかる定型業務をソフトウェアのロボットに置き換えることで、業務効率化や収益向上につながります。

医療機関にRPAツールを導入するなら、多くの病院やクリニックに選ばれている『BizRobo!』がおすすめです。

『BizRobo!』は情報セキュリティシステムの整合性を測るISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を受けており、セキュリティ対策に強みがあります。ここからは『BizRobo!』導入による効果について詳しく解説します。

医療従事者の業務効率化で業務負担を軽減

『BizRobo!』では、以下のような定型的な事務作業を自動化できます。

<医療機関で自動化できる業務例>

| 自動化できる業務 | 詳細 |

|---|---|

| 書類の作成 | ・定型書類 ・外来日報、月報 ・手術等の引継書 等 |

| レセプトの点検・印刷 | ・入力ミスの有無を精査 ・レセプト情報の印刷 |

| 請求処理の自動化 | ・レセプトシステムとの連携 ・請求書の作成、印刷 |

| 勤務時間の集計 | ・拠点別 ・部門別 ・個人 等 |

| 退院サマリの作成督促 | ・電子カルテの参照 ・医師ごとにサマリ未作成の患者リストを印刷 |

| 算定もれの確認 | ・治療を行っているが、医師からオーダーのない患者のリスト化 |

医療機関で使用されているシステムと連携でき、幅広い業務を置き換えられます。

定型的かつ時間のかかる業務を自動化することで、人為的なミスをなくし、医療従事者の残業や休日労働を軽減できます。政府が促進する働き方改革にも対応しやすく、人的コストの削減や診療収益の向上にも効果的です。

慢性的な人手不足の解消

『BizRobo!』で、医療機関の幅広い業務を自動化すると、医師や看護師の業務負担が減り、慢性的な人手不足の解消に役立ちます。

実際にRPAツールを導入した場合、クリニックでは年間平均4,000時間、病院では年間平均で病床数×10時間(メディカルRPA協会推定値)もの業務時間を削減しています。

業務の一部を置き換えることで、医師や看護師は専門性を活かした業務に専念でき、医療サービスの品質が向上します。また、今後迎える超高齢化社会にも、限られた人材で対応できるようになるでしょう。

病院全体での運用も可能

『BizRobo!』はデスクトップ版からサーバ版まで、段階的な製品ラインナップをご用意しています。生産性を高めるための機能はどの製品にも搭載しているため、効果的にご利用いただけます。

まずは事務部に小規模で導入して効果を実感したのち、徐々に病院全体の大規模な運用に拡大していくなど、柔軟性を持った運用が可能です。

さらに、『BizRobo!』では担当者が自動化業務の洗い出しや対象業務の優先順位付けなどをサポートします。医療の課題を解決したいとお考えの担当者様は、ぜひトライアルをお試しください。

日本医療の課題・問題を把握し解決策を模索しよう

日本医療の課題は医療業界の経営状況や市場の成長、医療現場の過酷な労働環境、医療制度の維持など多岐に渡ります。これらの課題を解決するには、それぞれの背景や現状を把握したうえで、適切な解決策を模索することが重要です。

超高齢化社会を見据え、限られた人材で効率的に対応するには、ITやICTを活用したDX推進が不可欠です。特に医療現場の業務効率化にはRPAツールが役立ちます。

『BizRobo!』は多くの病院・クリニックに支援実績のあるRPAツールです。業務の自動化が可能かどうかの診断も行っておりますので、ぜひご検討ください。

【参考・出典】

※1 日本の医療の現状|日本医師会

※2 2024年度 病院経営定期調査 概要版 -最終報告(集計結果)-|一般社団法人 日本病院会、公益社団法人 全日本病院協会、一般社団法人 日本医療法人協会

※3 「日本の医薬品産業における課題について~経済安全保障政策は創薬力強化支援に通じる~」(内閣官房)を加工して作成

※4 「医療機器産業を取り巻く課題について」(経済産業省)

※5 医療関連データの国際比較|日本医師会総合政策研究機構

※6 「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会第4次中間取りまとめ」(厚生労働省)

※7 「看護師等(看護職員)の確保を巡る状況」(厚生労働省)

※8 2023年 病院看護実態調査|公益社団法人 日本看護協会を加工して作成

※9 「医師の勤務実態について」(厚生労働省)を加工して作成

※10 2022 年看護職員の労働実態調査|日本医労連・全大教・自治労連

※11 「医療分野の情報化の推進について」(厚生労働省)

※12 「我が国の人口について」(厚生労働省)

※13 「医療・介護職員の人材確保の支援策について(全体概要)」(厚生労働省)

※14 「医療DXについて」(厚生労働省)

※15 「第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)に向けた見直し」(厚生労働省)

いいね 0

いいね 0