BizRobo! ブログRPA関連のお役立ち情報をお届けします

「RPAにはどんな種類があるのだろう?」「自社に合ったRPAはどんなものだろう?」と検討前に悩む企業は多いのではないでしょうか。

結論として、RPAは「サーバ型」「クラウド型」「デスクトップ型」の3種類に分かれます。

各種類ごとに特徴があり、費用感も異なります。そのためRPAを導入する際は、目的を明確にし自社に最適な種類のRPAを選択することが必要です。

この記事では、RPAの種類と特徴を解説した後に、RPAの選び方、種類別のおすすめツールを紹介します。

【目次】

・RPAは3種類に分かれる

・サーバ型RPAの特徴

・クラウド型RPAの特徴

・デスクトップ型RPAの特徴

・RPAの種類決めで選ぶべきタイプ【ニーズ別に解説】

・RPAの選び方

・RPAおすすめ4選【サーバ型】

・RPAおすすめ4選【クラウド型】

・RPAおすすめ4選【デスクトップ型】

・RPAとは?わかりやすく解説

・RPAを導入するならAUTORO がおすすめ!最適な種類を選べる

・RPAの導入企業事例

・まとめ|RPA導入時は自社に最適なツール選びを!

この記事を読めば、RPAの種類がわかり自社に最適なツール導入につながるでしょう。

RPAは3種類に分かれる

RPAは大きく3種類に分けられ、「サーバ型」「クラウド型」「デスクトップ型」が存在します。

自社でどのように活用したいのか、かけられる費用はどのくらいなのかを軸に、検討するとよいでしょう。

将来的に大規模展開を検討している場合は「サーバ型」、まずRPAを使ってみたいという場合は導入コストが低い「デスクトップ型」といったように、RPA化したい業務内容や規模によって選ぶことがおすすめです。

【サーバ型】

対象企業:中企業〜大企業(大規模に導入したい企業)

対象企業:中企業〜大企業(大規模に導入したい企業)

特徴:サーバ内で統括的に作業を自動化するため、大量データとルールの一括管理が可能

導入コスト:高額(初期費用:数百万〜、維持費:数十万/月)

メリット:業務を横断した一括管理が可能/PC1台に対し、100体以上のロボットが働ける/今後の大規模展開にも対応可能/セキュリティ面も安心

デメリット:費用が高額/導入と運用保守に手間がかかる

【クラウド型】

対象企業:中小企業〜大企業

特徴:クラウドサーバ上で作業を自動化する

導入コスト:抑えやすい

メリット:運用・保守の手間がかからない/他の作業と並行して進められる

デメリット:クラウド上で利用しない社内システムやPC内のアプリケーション・ファイル操作では活用不可/アウトソーシングによるセキュリティリスクあり

【デスクトップ型】

対象企業:スモールスタートしたい企業

対象企業:スモールスタートしたい企業

特徴:各自のPCでロボットが働き、それぞれのPCの作業を自動化する

導入コスト:比較的安い

メリット:担当者レベルで管理できる/部門や個人レベルでの導入がしやすい

デメリット:属人化しやすく、部署異動や担当者不在時の対応方法の検討が必要

▶️おすすめRPAを見たい方はこちら→「7章:RPAおすすめ4選【サーバ型】」

▶️おすすめRPAを見たい方はこちら→「8章:RPAおすすめ4選【クラウド型】」

▶️おすすめRPAを見たい方はこちら→「9章:RPAおすすめ4選【デスクトップ型】」

RPAの費用感を種類別に解説

RPA導入にかかる費用は、サーバ型・クラウド型・デスクトップ型のどれを選ぶかによって初期費用や月額利用料が大きく異なります。

具体的には、以下の通りです。

| RPA種類 | 費用 |

| サーバ型 | 初期費用約10~数百万円+月額約50万円〜 |

| クラウド型 | 初期費用10~50万円+月額約数万円〜 |

| デスクトップ型 | 初期費用0~20万円+月額約5万円〜 ※買切りの場合もあり |

サーバ型では初期費用が数百万〜場合によっては数千万かかるケースや、クラウド型であれば初期費用10万円+月額数万円というように、選ぶサービス・種類によって費用は異なります。

またデスクトップ型の場合、クラウド型と同じように数万円で利用できるケースに加えて、サービスによっては買い切りのものもあります。

RPAによってどの業務を自動化したいのか、何年運用し、社内でRPA化を拡張する予定はあるのかなど、RPA導入によるトータルコストを計算し、自社の目的や予算に適う種類のRPAを選択しましょう。

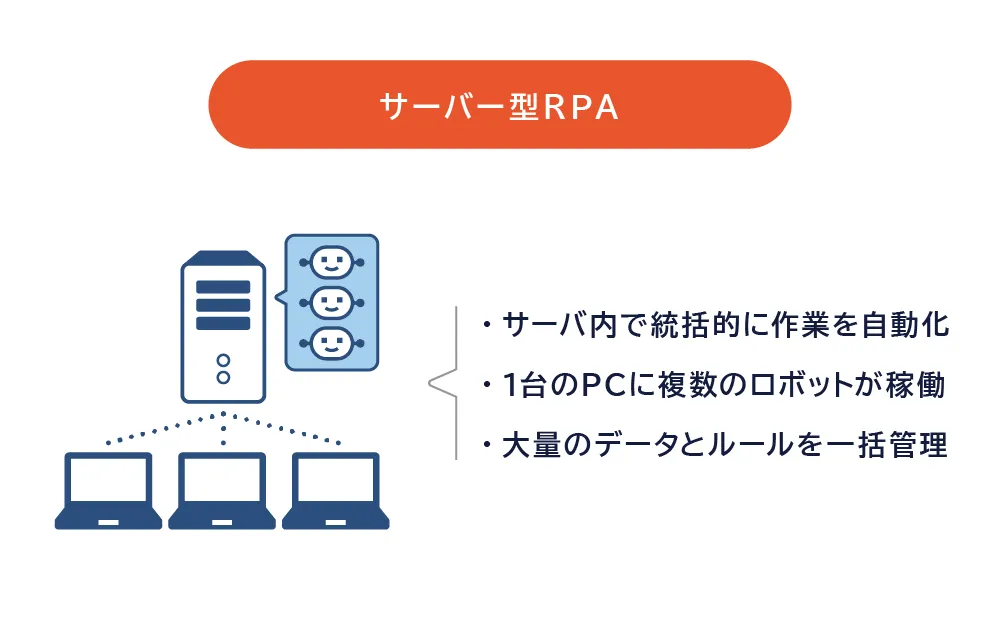

サーバ型RPAの特徴

サーバ型RPAの特徴は、以下の通りです。

すでに社内でRPAを活用したことがあり将来的に全社的に導入したい、カスタマイズして利用したい場合など、サーバ型RPAは幅広いニーズに対応可能です。

・サーバ型RPAの特徴①:基幹業務を含めて全社横断で管理できる

・サーバ型RPAの特徴②:サーバ内で100体以上のロボットが稼働できる

・サーバ型RPAの特徴③:将来的な大規模展開にも対応できる

・サーバ型RPAの特徴④:強固なセキュリティで安心できる

それぞれみていきましょう。

サーバ型RPAの特徴①:基幹業務を含めて全社横断で管理できる

サーバ型RPAの大きな特徴は、基幹業務を含めて全社横断で管理できることです。

自社内のサーバ上にRPAを構築するため、大量のデータ取扱が可能となり、社内の横展開や自社向けのカスタマイズも可能となります。

複数のシステムや業務をまたいだデータ処理が可能であるため、社内を横断した一括管理に向いている点は、サーバ型RPAの一番の特徴です。

またサーバ内に必要なデータを取りまとめておくことで、全ロボットの稼働状況をまとめて把握できます。

サーバ型RPAの特徴②:サーバ内で100体以上のロボットが稼働できる

2つ目の特徴は、サーバ内で100体以上のロボットが稼働できることです。

サーバ上にRPAを構築することで、一度に大量のロボットを実行でき、PC1台に対して100体以上のロボットが働けるようになります。

ロボットを同時かつ大量に実行することで、複数のシステムや業務をまたいでのRPA化を行いやすくなります。

さらにクラウド対応・仮想化対応した製品を導入すれば将来的なクラウド化も実現しやすいです。

サーバ型RPAの特徴③:将来的な大規模展開にも対応できる

3つ目の特徴は、将来的な大規模展開にも対応できることです。

サーバ型RPAの多くは、自社独自のカスタマイズが可能であり、開発を行うことでRPA対応する業務を徐々に増やすことができます。

クラウド対応・仮想化対応しているサーバ型RPA製品もあるため、全社的にRPAツールを導入する中でクラウド化を見据えている場合はぜひ検討してみてください。

なお、これだけ充実したサービスだからこそ、初期費用や月額管理費用はその他種類のRPAと比較すると高額になります。

初期費用が数百万、維持費(月額利用料)が月数十万かかるケースもあるため、自社ニーズの明確化も必須です。

サーバ型RPAの特徴④:強固なセキュリティで安心できる

最後の特徴は、強固なセキュリティで安心できる点です。

サーバ型RPAは自社サーバ内にRPAを構築するため、デスクトップ型RPAに比べて、情報漏えいや乗っ取りなどの脅威に対して高いセキュリティを確保しやすくなります。

企業が大きくなるほどセキュリティリスクは高まりますから、セキュリティ対策の観点からもサーバ型RPAを導入するのは、非常に有用といえます。

なお、サーバ型の特徴を下記資料で図解を含めてわかりやすく解説していますので、ぜひダウンロードして活用ください。

クラウド型RPAの特徴

クラウド型RPAの特徴は、以下の通りです。

費用を抑えつつも多様な機能を便利に使いたい場合は、クラウド型を選ぶことをおすすめします。

・クラウド型RPAの特徴①:初期費用を抑えながらスムーズに導入できる

・クラウド型RPAの特徴②:Webブラウザ上の作業も自動化できる

・クラウド型RPAの特徴③:保守運用に手間がかからない

・クラウド型RPAの特徴④:他の作業や業務と同時進行で利用できる

具体的にみていきましょう。

クラウド型RPAの特徴①:初期費用を抑えながらスムーズに導入できる

クラウド型RPAの特徴1つ目として、導入コストを抑えやすいという点が挙げられます。

自社内にサーバを設置するサーバ型RPAに対して、クラウド型は自社でのサーバ設置が不要です。そのため初期導入費用を抑えやすく、インターネット環境さえあればスムーズかつ短期間で導入できます。

ほとんどのRPAで無料トライアル(期間はサービスによって異なる)が用意されているため、まず利用してから判断するとよいでしょう。

クラウド型RPAの特徴②:Webブラウザ上の作業も自動化できる

クラウド型RPAの特徴2つ目は、Webブラウザ上の作業も自動化できることです。

クラウド型RPAは、クラウド環境にロボットを構築します。そのため、Web上の自社評価を集中してExcelにまとめるような、Webを活用した作業も自動化できる点が大きな特徴です。

なお、クラウド上で利用しない社内システムやPC内のアプリケーション、ファイル操作などでは活用できません。

またクラウド型RPAはWebを経由してベンダーのサーバを使用するため、各クラウド型RPAのセキュリティに注意が必要です。

ISO27001認証を取得しているものや、PCI-DSSなどの規格をクリアしているものなど、自社のセキュリティ基準に合う製品を選択しましょう。

クラウド型RPAの特徴③:保守運用に手間がかからない

クラウド型RPAを利用すると、保守運用に手間がかからないというメリットがあります。

クラウド型RPAは、仕組み上クラウド上でアップデートが自動で行われるため、自社でしっかりとした保守運用が必要となるサーバ型と比較すると、その手間を大幅に削減できるのです。

常に最新の状態を維持しやすく、システム障害が発生した際もクラウド型RPAの運営側で対応をしてもらえるため、深いIT知識を持つような従業員がいない場合でも安心して導入できます。

クラウド型RPAの特徴④:他の作業や業務と同時進行で利用できる

最後のクラウド型RPAの特徴は、他の作業や業務と同時進行で利用できることです。

PC上でロボットが起動するデスクトップ型と異なり、クラウド型RPAはWebブラウザ上でRPAが起動します。

デスクトップ型RPAの場合、PCにインストールを行いロボットを実行すると、実行中はその他の作業を行えない製品が大半です、

ブラウザを開くことで利用可能なクラウド型RPAは、RPAを稼働しながら並行して他の作業を進められます。

デスクトップ型RPAの特徴

デスクトップ型RPAの特徴は、以下の通りです。

初めてRPAを導入する場合や、まず費用を抑えて利用してみたい方にデスクトップ型RPAはおすすめです。

・デスクトップ型RPAの特徴①:初めてのRPA導入に向いている

・デスクトップ型RPAの特徴②:現場担当者やノンIT人材でも管理できる

・デスクトップ型RPAの特徴③:各部署や個人で導入しやすい

それぞれ解説します。

デスクトップ型RPAの特徴①:初めてのRPA導入に向いている

デスクトップ型RPAは、3種類のなかでもっとも導入ハードルが低く、初めての導入に向いているRPAです。

各PC上での作業単位を自動化するデスクトップ型RPAは、初めてRPAを使う個人の方や、社員数が少ない小規模企業でも導入しやすいという特徴があります。

RPAがどのようなものか、本当に自社に合うのか確かめてみたいという場合にも有用で、かつ比較的安価に導入可能です。

デスクトップ型RPAの特徴②:現場担当者やノンIT人材でも管理できる

現場担当者やノンIT人材でも管理できる点が、デスクトップ型RPAの特徴です。

RPAの管理体制は全社的に進めると複雑になりがちですが、デスクトップ型RPAでは、PC1台ごとにデジタルレイバー(ロボット)を導入するため、現場担当者やノンIT人材でも管理がしやすいという特徴があります。

ツールによっては、「IT知識やスキルがなくても利用できる」ことをテーマにサービス展開しているRPAも多いため、このようなRPAを探して導入するのもよいでしょう。

デスクトップ型RPAの特徴③:各部署や個人で導入しやすい

各部門や個人で導入しやすい点も、デスクトップ型RPAの特徴です。

デスクトップ型RPAツールであれば各PCで導入可能であるため、部門や個人単位で導入にチャレンジしやすくなります。

加えて、社内のその他PCと連携する機会も少ないため、機密情報を取り扱う場合でも情報漏えいのリスクを低減できます。

一方、担当者個人レベルでの導入がしやすい反面、RPAの管理が属人化しやすい傾向があります。担当者変更があっても対応できるよう、操作方法をマニュアル化しておくことは大切です。

RPAの種類決めで選ぶべきタイプ【ニーズ別に解説】

本章では、RPAの種類を決める際の選ぶべきタイプを、ニーズ別に解説します。

よくあるニーズを選出しましたので、自社のニーズに合うものがあるか、ぜひチェックしてみてください。

・自社でカスタマイズをして活用したい:サーバ型RPA

・将来的に部門横断で業務効率化を進めたい:サーバ型RPA

・機密性の高い情報を多数取り扱う:サーバ型RPA or デスクトップ型RPA

・Webブラウザ上の業務を自動化したい:クラウド型RPA

・ノンIT人材や現場担当者が作業して導入したい:クラウド型RPA or デスクトップ型RPA

・導入コストを抑えたい:デスクトップ型RPA

順番に紹介します。

自社でカスタマイズをして活用したい:サーバ型RPA

自社でカスタマイズしたうえでRPAを活用したいなら、サーバ型RPAがおすすめです。

サーバ型RPAは自社サーバにRPAを構築してロボットを稼働しますが、RPAを扱える人材がいることが条件になります。

現場の声や使いやすさを最優先にRPA化を進められるでしょう。

将来的に部門横断で業務効率化を進めたい:サーバ型RPA

現在から将来にかけて、部門横断で業務効率化を進めたい場合も、サーバ型RPAをおすすめします。

サーバ型RPAは、デスクトップ型と比較して扱えるデータ量が多くなるのが大きな特徴です。また、部門横断とすることで高確率でカスタマイズが必要となるでしょう。

サーバ型RPAを導入することで、複数端末での処理が可能となり、大規模かつ部門をまたいだ形でRPA化が実現します。

自社の最適解に向けて柔軟にカスタマイズを行いながら、全社的なRPA化を進めていきます。

機密性の高い情報を多数取り扱う:サーバ型RPA or デスクトップ型RPA

個人情報や社内の機密情報を扱う作業をRPAロボットに代替する場合は、デスクトップ型RPAもしくはサーバ型RPAがおすすめです。

先程も解説したとおり、クラウド型RPAだとインターネットに接続するためセキュリティ面のリスクが高くなります。

デスクトップ型RPAは、個々人の専用PCにて自動化を行うため、機密性の高い情報を扱っている場合でも問題ありません。

Webブラウザ上の業務を自動化したい:クラウド型RPA

Webブラウザ上の業務を自動化したい場合は、クラウド型RPAがおすすめです。

クラウド型RPAは、Webブラウザ上の業務効率化を行うRPAです。そのため、インターネットから定期的に情報を取っていて資料化したい場合などは、クラウド型RPAを選択します。

手軽に安価で導入できるケースも多いため、進めやすい点もメリットの一つです。

ノンIT人材や現場担当者が作業して導入したい:クラウド型RPA or デスクトップ型RPA

ノンIT人材や現場担当者が作業して導入したい場合は、クラウド型RPAまたはデスクトップ型RPAがおすすめです。

サーバ型RPAを導入する場合、プログラミングスキルや知識などITスキルに長けている人材が必要となります。

そのため情報システム部門がない企業や、IT人材を採用していない企業においては、プログラミングスキルがなくても導入可能なRPAを利用しましょう。

クラウド型RPAまたはデスクトップ型RPAで、ITスキルがなくても直感的に使用できるツールが数多く展開されていますので、自社に合いそうなものを選択するとよいでしょう。

無料トライアル期間がついているサービスも多いため、トライアル中に使用感をしっかりと確かめておくと安心です。

導入コストを抑えたい:デスクトップ型RPA

導入コストを抑えたいなら、デスクトップ型RPAをおすすめします。

デスクトップ型RPAは、3種類のなかでもっとも安価なRPAです。PC1台から導入可能であり、スモールスタートやまずRPAを利用してみたい方にも最適です。

基本的にPCに導入して利用するものであり、導入前の大規模な開発や費用がかかることは少ないでしょう。

月額費用がかかるサブスク契約ではなく、買切りのデスクトップ型RPAも一部で販売されているため、自社の予算や目的に適うRPAを導入することを推奨します。

RPAの選び方

本章では、RPAの選び方について解説します。

RPAは種類や費用感などサービスによって違いが大きいため、以下のポイントを押さえ自社に最適なツールを選びましょう。

・選び方①:RPAの種類や費用が自社に合っているか

・選び方②:自社向けのカスタマイズが必要か

・選び方③:長期的に運用するうえでの問題がないか

・選び方④:サポート体制が整っているか

・選び方⑤:無料トライアル期間が十分かどうか

それぞれ解説します。

選び方①:RPAの種類や費用が自社に合っているか

RPAを選ぶ際は、まずRPAの種類と費用が自社に合っているかを検討しましょう。

RPAには、前述したように3種類の種類が存在します。

サーバ型/クラウド型/デスクトップ型の3種類から、自社のRPA化に最適なタイプがどれなのかを見極めることが、RPA選びで最初にやるべきことです。

なお、一般的に対応可能な業務規模が大きくなるほど、価格も高くなります。RPAの価格とRPA化によって得られる効果を比べて、費用対効果が高いと感じるポイントで決定するのが賢い選択でしょう。

またRPAの種類とは別に「誰がどのように使うのか」にも意識を向けましょう。

情報システム部門が主導するなら「エンジニア向けRPA」、現場部門が主導するなら「現場型RPA」を選ぶのがおすすめです。

【エンジニア向けRPA】

エンジニア向けRPAとは、フローチャートやオブジェクト認識などエンジニアが使うことが想定された作りのRPAです。

選ぶ際は、プログラミング言語や自社基幹システムとの相性への考慮が必要です。

【現場型RPA】

現場型RPAは、現場担当者に特別な知識やスキルがなくても簡単に使いこなせるよう設計されたRPAです。

IT知識やプログラミング言語に詳しくない人でも、画像認識やコマンドなどの直感的な操作によってシナリオを作成・操作できるよう作られています。

選び方②:自社向けのカスタマイズが必要か

RPAの選び方2点目は、自社向けのカスタマイズが必要かを確認しましょう。

RPAには、カスタマイズ性が高い「汎用型」と呼ばれるものと、人事や経理など特定の事務作業をRPA化する「特化型」があります。

汎用型RPAは社内を横断する業務にも対応可能で、カスタマイズすることで自社業務の自動化に大きく貢献しますが、そのぶん大幅に料金が高くなることが特徴です。

またRPAをカスタマイズし有効活用するには、専門知識や技術が必要な場合もあります。

一方の特化型は、カスタマイズ性は低いものの業務に適合する高い専門性を持ち合わせており、カスタマイズ不要で十分に活用可能です。

ただ対応可能な業務範囲が限定されているために、のちに社内全体をRPA化したいと考えたときに、導入するロボット数が増えてしまい、コストが増加する・社内の運用が煩雑化するケースもあるため注意しましょう。

現時点でどのようにRPAを使いたいのか、将来的にどうしたいのか、両面からの検討が必要です。

選び方③:長期的に運用するうえでの問題がないか

RPAの選び方3点目は、長期的に運用するうえで問題がないかという点です。

RPAは導入してシナリオを作成して運用を開始すれば終わりではなく、定期的なメンテナンスが欠かせません。

さらに、新たにRPAを導入したい作業がある場合に自力で簡単に設定できるのか、不具合発生時にすぐに調整可能なのかは、導入前の欠かせない確認ポイントです。

またRPAは海外製品も多く展開されており、サポートを含めて日本語対応されていないものもあります。

前述した「エンジニア向けRPA」のように、専門知識や技術が必要なRPAもあるため、運用後の具体的イメージを事前に掴んでおくことが重要です。

選び方④:サポート体制が整っているか

サポート体制が整っているかも、RPAを選定する際に重要な確認ポイントです。

RPAは運用開始後にもシナリオ変更やイレギュラー・エラー発生など、自社での対応が必要となる場合があります。

導入したRPAによっては運用時にある程度の知識を求められるケースも多いです。

現場で運用するなどITリテラシーの高くないメンバーが多い場合や、メンバーにエンジニアが不在で専門性に不安があるといった場合は、サポートをしっかりと受けられるRPAを選びましょう。

ロボット制作を支援するサービス、運用代行をするサービス、100人以上のオペレーターからフォローを受けられるサービスなど、サービスによって支援体制はさまざまです。

自社で対応可能な運用と親和性が高いサービスなのかを事前に確認しておきましょう。

同時にRPAに関するセミナーを受講したり、国内唯一のRPA資格である「RPA技術者検定」の資格取得を推奨したりするなど、RPAに関する知識を社内で高めるための体制構築も効果的です。

選び方⑤:無料トライアル期間が十分かどうか

無料トライアル期間が設けられているかどうかも、RPAを選ぶ際に外せないポイントです。

RPAの本格導入前に無料トライアルを実施可能なサービスは多く、トライアル期間に実際にRPAを動かしてみて自社との親和性をしっかりチェックをすることは非常に重要です。

トライアル期間を存分に活かし可能な確認を全て行うことで、導入後の成功に大きく近づきます。

トライアル期間中に「RPA化した業務を想定通りに進められているか」など、運用時(導入後)の確認項目を事前に洗い出しておきましょう。

RPAおすすめ4選【サーバ型】

本章からは、おすすめするRPAを種類別に紹介します。

まずは社内を横断した一括管理や、他システム・基幹業務との連携が可能、大規模展開に向いているサーバ型RPAのおすすめを紹介します。

・サーバ型RPAおすすめ(1):BizRobo!

・サーバ型RPAおすすめ(2):WinActor

・サーバ型RPAおすすめ(3):SS&C BluePrism

・サーバ型RPAおすすめ(4):RoboTANGO

早速みていきましょう。

▶️クラウド型RPAおすすめを知りたい方は「8章:RPAおすすめ4選【クラウド型】」へ

▶️デスクトップ型RPAおすすめを知りたい方は「9章:RPAおすすめ4選【デスクトップ型】」へ

サーバ型RPAおすすめ(1):BizRobo!

本記事でもっともおすすめするRPAは、『BizRobo!』です。

『BizRobo!』を活用するとロボットやユーザーを一元管理でき、統制のとれたプロジェクト進行が可能となります。また、特定の場所に縛られることなく開発が可能であるためリモートワークにも最適です。

他のRPAではエラーが起きがちな不安定なプロセスも、『BizRobo!』なら機械学習機能を用いて安定稼働します。

ロボットの開発環境はインストール数に制限がないため、開発者が追加されるたびにライセンス費用が増加する心配もいりません。

『BizRobo!』なら全社員に開発環境を提供することも実現します。少人数で利用するRPAから大企業向けRPAまで、企業規模や業務合わせたに最適なプランを選択できるでしょう。

1ヶ月の無料トライアル期間がついているため、低コストで無制限に利用できるRPA『BizRobo!』をまずは試してみてください。

▶️『BizRobo!』について詳しく知りたい方は「11章:RPAを導入するならBizRobo! がおすすめ!最適な種類を選べる」をご覧ください。

サーバ型RPAおすすめ(2):WinActor

出典:WinActor

「WinActor」は、NTTグループであるNTTアドバンステクノロジ株式会社により開発された純国産RPAです。

さまざまな業界・業種において、作業効率や品質向上、ルーチンワークの省力化に貢献しており、導入が容易であり幅広く導入しやすいのが特徴です。

国内の8,000社を超える企業の導入実績(2024年6月現在)を持ち、メジャーなRPAとして認知されています。

シナリオ作成が簡単でプログラミング知識は不要、現場担当者のようなIT知識がないノンITユーザでも簡単に自動化できるサービスです。

30日間の無料トライアルがついており、導入前にしっかりお試しができます。

サーバ型RPAおすすめ(3):SS&C BluePrism

出典:Blue Prism

「SS&C Blue Prism」は、世界のRPA市場をリードする海外ベンダーが提供する海外製のRPAです。

イギリスに本社を置くSS&C Blue Prism社は日本を含めて世界中に現地法人を構えているため、ツールやサポートは日本語に対応しており安心して利用できます。

RPAが得意とする定型作業の自動化に加えて、AIを用いた非定型業務や重要業務への適用により業務対象領域を拡大しているのが特徴。

公共機関や金融業界でも導入されているほど、信頼性も高いRPAです。こちらも30日間の無料試用版が提供されています。

サーバ型RPAおすすめ(4):RoboTANGO

出典:RoboTANGO

「RoboTANGO」は、1ライセンスを複数PCで利用できるRPAです。

独自のアプリケーション、Microsoft Excel、Webブラウザ上の操作などをPC画面上で録画するだけでロボットが完成するのが特徴で、最速で導入初日から運用可能です。

3週間の無料トライアル時からサポート専用ページを利用でき、RoboTANGOの操作や機能面における疑問をサイト内のフォームから問い合わせできます。

無料トライアル終了後に自動課金されることはないため、興味がある方は安心して利用してみるとよいでしょう。

RPAおすすめ4選【クラウド型】

本章では、クラウド型のおすすめRPAを紹介します。

クラウド型は自社でのサーバ設置が不要でインターネット環境さえあればスムーズに導入できるため、時間をかけずにRPAを導入したい方や、Webを活用した作業を自動化したい方におすすめです。

・クラウド型RPAおすすめ(5):AUTORO

・クラウド型RPAおすすめ(6):Automation 360

・クラウド型RPAおすすめ(7):BizteXcobit

・クラウド型RPAおすすめ(8):ipaSロボ

それぞれみていきましょう。

クラウド型RPAおすすめ(5):AUTORO

出典:AUTORO

「AUTORO」は、パソコン上の単純業務を爆速で自動化するRPAソフトです。ノーコードで、誰でも、お手軽にロボットを作ることができます。自動化できる業務例は以下の通りです。

・広告レポート

・ECサイト業務

・システム間連携

・採用スカウト

・管理業務

AUTOROは、Webサービスを提供する企業やコンサルティング会社など、特にWebや広告に関連する業界に強みを持っています。

また、RPAツールの導入事例やノウハウを発信するお役立ちセミナーを毎月開催しているため、RPAに触れたことのない企業様も安心です。

担当者と打ち合わせをすると2週間のトライアル期間で全てのAUTOROの全機能が利用可能となります。さらに、Chrome拡張機能のブラウザRPA「AUTORO Assistant」は完全無料なので、ぜひ試してみたい方は以下より詳細をご確認ください。

クラウド型RPAおすすめ(6):Automation 360

出典:Automation 360

「Automation 360」は、世界中のトップ企業で利用されているRPAです。あらゆる業種のユーザーニーズに対応する完全Webベース・クラウド対応のRPAプラットフォームです。

誰でも使いやすいことに加えて高度な自動化を実現するのが特徴で、全ての機能をクラウドで利用できます。

企業の成長と共にデジタルワークフォースを拡張することが可能であり、まず小さく導入して将来的に全社展開を検討している企業にも最適なRPAです。

30日間の無料トライアルがついていますので、気になる方はぜひ試してみてください。

クラウド型RPAおすすめ(7):BizteXcobit

出典:BizteXcobit

「BizteXcobit」は、プログラミングの知識不要(ノーコード)でRPA化が可能なRPAです。

クラウドサービスであるためPCへのインストール不要かつ即日導入が可能で、導入後の無料チャットサポートや、システムのアップデート時も無料で相談できます。

中小企業から大企業まで、あらゆる規模の企業に導入されており、スモールスタートにも対応しています。7日間の無料トライアルがついているため、興味がある方は試すとよいでしょう。

日本国内の事業者(企業)に特化してサービスを提供しているため、日本製RPAを探している人にも最適です。

クラウド型RPAおすすめ(8):ipaSロボ

出典:ipaSロボ

「ipaSロボ」は初めての人にも使いやすいRPAで、高いサポート体制が特徴です。

導入前のトライアルが非常に充実しており、トライアル期間中も全ての機能を無料で利用可能、さらに複数台複数名での利用やサポートサイトからのお問い合わせ、オンデマンドトレーニングを利用できます。

加えて、希望者には担当が付き抜群のサポート体制を受けられるのが特徴です。

また、RPAがそもそもどのようなものかを知りたい方には、導入前の1ヶ月無料トライアル期間とは別に、7日間の無料操作体験版も用意されています

RPAを全く使ったことがない方にも情報収集の観点で有用ですので、気になる方は情報収集も兼ねてまず7日間試してみるとよいでしょう。

RPAおすすめ4選【デスクトップ型】

本章では、デスクトップ型RPAを比較した結果おすすめするツールを紹介します。

初めてのRPA導入にも最適なデスクトップ型RPAは、RPAをどのようなものか試してみたい・自社に合うかを知りたいという方にもおすすめです。

・デスクトップ型RPAおすすめ(9):Robo-Pat DX

・デスクトップ型RPAおすすめ(10):オークファンロボ

・デスクトップ型RPAおすすめ(11):Autoジョブ名人

・デスクトップ型RPAおすすめ(12):EzAvater

ぜひチェックしてみてください。

デスクトップ型RPAおすすめ(9):Robo-Pat DX

出典:Robo-Pat DX

「Robo-Pat DX」は、日本企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進することを目的に作られた純国産のRPAです。

識別制度の使い分けや高度な画像認識など、人間が無意識に行うファジーな判断も再現する機能が搭載されており、人間が行う「普段のPC上の操作感」をそのまま直感的にシナリオ作成することで、自社をRPA化できます。

1ヶ月間3ライセンスの無料トライアルがついており、無料期間中も全てのシステム・アプリケーションの操作が可能です。

自社の実務を通じて自動化プロセスを体験しながら、困りごとがあった場合は有料プランに程近いサポートを受けられるため、ノンITの方にも有用でしょう。

デスクトップ型RPAおすすめ(10):オークファンロボ

出典:オークファンロボ

「オークファンロボ」は、直感的に操作が可能で、IT経験が未熟な現場担当者やスタッフも使いやすいRPAです。

シナリオ作成を簡単に行えるよう設計されているため、ITに明るくない実務担当者でも単独で設定・修正ができる点は非常に便利でしょう。

なお、2週間のトライアル期間がついており、期間中は3つまでの製品版ライセンスを利用です。さらにオンライン相談会は無制限かつ無料対応、各社に必ず1人のサポート担当が付きます。

有料版への移行に際しては初期費用がかからないため、初めてのRPAで心配がある企業でも導入しやすいです。

デスクトップ型RPAおすすめ(11):Autoジョブ名人

出典:Autoジョブ名人

「Autoジョブ名人」は、経理業務や受発注業務の自動化が可能なRPAです。

取引先ごとの対応が必要であり、煩雑になりがちな受発注業務に対して、業務のシステム化を迅速に行い基幹システムとも柔軟に連携するのが特徴です。

シナリオ作成のスクリプト編集画面として、フロー型とリスト型が用意されており、社内のメンバーや開発シーンに合わせた切り替えもできます。

フロー型は処理の分岐を含めて全体感を掴みやすく、RPAが初めての人にも優しい画面となっています。

一方でリスト型は、スクリプトの作り込みに適しており、ITスキルの有無に合わせて最適なものを選べるでしょう。

なお、無料トライアル期間が2ヶ月と長めに用意されており、トライアル中も業務改善やスケジュール策定など、RPA導入に必要な手厚いサポートを受けられます。

デスクトップ型RPAおすすめ(12):EzAvater

出典:EzAvater

「EzAvater」は“究極的に簡単”を目指した国産RPAです。

誰でも簡単に自動化シナリオを作成できることをウリにしており、目で見た動きをそのままRPA化できるのが特徴です。利用者の7割以上がノンITの担当者であり、そのほとんどが自力でシナリオ作成しています。

エラー発生時は即時でデスクトップへの通知と画面キャプチャ付きのメール通知を受けることができるため、エラーの原因特定がしやすい点もポイントです。

インストールから2週間の無料トライアルがついており、ノンITの現場担当者がシナリオ化を行う企業におすすめと言えます。

RPAとは?わかりやすく解説

本章では、そもそもRPAとは何かについて分かりやすく解説します。

RPAは各種ITツールと混同されやすいため、違いを理解しておきましょう。

・RPAとAIやマクロ・botの違い

・RPAに命令する際の方法の違い

・RPAが得意とする業務

順番に解説します。

RPAとAIやマクロ・botの違い

RPAは、AIやExcelマクロ・bot と混同される場合が多々あります。

これらは別物ではありますがRPAと組み合わせて活用されることも多く、将来的にその流れは加速していくでしょう。

結論として、RPAは「パソコン上の操作や社内の事務作業を自動化する」ツールです。

各ツールの特徴は、以下の通りです。

【RPA】

・特徴:パソコン上の操作や事務作業を自動化する

・判断の可否:できない

・活用されている場面:ルールが決まっている社内の単純作業を自動化したい場面など

・ポイント:パソコン上の操作のほとんど全て自動化が可能

【AI】

・特徴:人間の脳と似たような働きができる

・判断の可否:できる

・活用されている場面:化学分野や産業分野など多くの場面

・ポイント:RPAに組み込むことで、人間の判断が必要となる複雑なRPA化にも役立つようになっている

【マクロ】

・特徴:Excel内の作業手順を記録して自動で繰り返せる

・判断の可否:できない

・活用されている場面:Excel上だけで何かをしたい場面

・ポイント:VBAと呼ばれるプログラミング言語を使うと、より複雑な作業も実現可能(要プログラミングスキル)

【bot】

・特徴:プログラミングされたタスク・情報処理を自動的に行う

・判断の可否:できない

・活用されている場面:ソフトウェアやTwitter・Facebookなどアプリケーションの補助プログラムなど

・ポイント:なかにはRPAと同じような働きをするものも

判断を要する作業ができない点に関して、RPAとマクロ・botは同じですが、マクロはExcel上できる範囲内でツールを実行するものです。

なおbot はソフトウェアやTwitter・Facebookなどアプリケーションの補助プログラムとして多く活用されており、Webサイトでよく見かけるチャットbotのような人間の言葉や行動をシミュレートし対話する場面などで活躍しています。

一方のAIは人間の脳と同じような働きができることから、RPAとは異なり判断が必要な業務にも対応可能である点が大きな違いです。

昨今ではRPAと合わせて組み込まれるツールも出てきており、人間が判断していた複雑な業務をRPA化するツールも存在します。

RPAに命令する際の方法の違い

RPAは、作業を進める際にロボットに命令する方法が3種類存在します。

命令する方法は「構造認識」「画像認識」「座標指定」の3種類で、各仕組みやメリットなどは以下の通りです。

【構造認識】

・仕組み:内部構造をもとに位置を特定

・エラーの発生回数:少ない

・メリット:見た目に依存しないため正確性が高い

・デメリット:ツールによってはエラーが発生した際の修正に工数がかかる

【画像認識】

・仕組み:事前に登録した画像をもとに位置を特定

・エラーの発生回数:中間くらい

・メリット:直感的に指定できる

・デメリット:画像が隠れてしまうとエラーになる

【座標指定】

・仕組み:パソコン上の位置をあらかじめ指定

・エラーの発生回数:多い

・メリット:直感的に指定できる

・デメリット:PCやディスプレイサイズが異なるとエラーになる

上記3種類からもっともおすすめするのは、構造認識によって指定を行うRPAです。

画像認識や座標指定の場合、画面UIなどの見た目が変更された際やパソコンを入れ替えた際にエラーが発生すると、業務がストップしてしまいます。

構造認識の場合、シナリオ作成やメンテナンスに工数がかかりがちですが、有用なRPAであるほど構造認識であってもシナリオ作成がしやすく、その後の修正も容易にできるよう設計されているため、それほど大きな問題にはなりません。

RPAが得意とする業務

RPAが得意とする業務の特徴として、「定期的に発生する」「再現性がある(ルールが決まっている)」「大量の業務」の3点を全てを満たすことが挙げられます。

人事、経理・財務系、受発注業務、CRM、部門共通のデータ入力など、各部門で上記3点を満たす業務においてRPAに置き換えできる業務が多数存在します。

具体例としては、以下の通りです。

全部門

・データ入力

・日報作成

・広告や日次など各種レポート作成

・競合の価格調査

人事業務系

・勤怠集計・通知

・有給取得状況などの労務管理

・人事評価に付随する業務

経理・財務業務系

・請求書の作成・発行業務

・経費精算集約

・資産管理業務

受発注業務系

・受注情報・在庫確認業務

・発注リスト転記業務

・売掛入金確認・消込業務

・買掛金処理・仕訳入力

CRM系

・顧客情報のシステム登録

・SNS上の口コミ収集

・メール配信

・問い合わせ対応

これらの業務に共通する点は、RPAを活用し自動化することで、担当者の作業時間削減・業務効率化と入力ミスなどのヒューマンエラー削減が同時に叶うことです。

業務をRPA化することで、業務時間削減とヒューマンエラーの防止を同時に実現し、業務品質向上につながります。

RPAでできることに関しては「RPAができることは?できないことや導入事例・注目される理由も解説」にて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

RPAを導入するならAUTOROがおすすめ!最適な種類を選べる

出典:AUTORO

出典:AUTORO

RPAの導入を検討しているなら、『AUTORO』がおすすめです。画面上で実際の操作を記録させるだけで、専門的なプログラミング知識は必要ありません。

もちろん、2週間の無料トライアルもございますので、本格導入前の確認もしっかりできます。

企業様のニーズにあわせて最適プランを提供

AUTOROの各種基本プランは月額5万円〜提供しています。さらに、3つの料金プランと2つのサポートプランを用意しており、企業様の課題やご要望をヒアリングし、最適なプラン・サポートを提案します。

ツールのご利用料金(月額)に加え、初期設定費用、サポートプラン、ワークフロー作成代行の有無、その他オプションご利用状況などによって料金は変わります。

また、Chrome拡張機能のブラウザRPA「AUTORO Assistant」は完全無料で利用できます。2週間のトライアルと併せて、ぜひ使用感をお試しください。

他のシステムとの連携も可能

AUTOROで連携できるツールはさまざまです。

SalesforceやkintoneなどのCRMツールをはじめ、社内・社内外の連携に欠かせないメッセージツールやバックオフィスツールなど、外部システムの連携もスムーズにできます。

AUTOROの導入事例と企業様の声

AUTOROはWeb・IT業界を中心に、多くの企業様に導入されています。ここでは、いくつか導入事例と企業様の声を紹介します。

【RPA×Salesforceで年間1000時間以上の工数削減!】

『ジンジャーシリーズ』を開発・提供しているjinjer株式会社の事例です。

月に数百件以上発生する膨大なリード作成作業において、人的ミスが発生し、生産性が低下していました。

作業は主にスプレッドシートやCSVファイルなどで行うことが多かったようで、ブラウザ上の業務自動化に強いAUTOROを導入することを決定。

Salesforceとの連携で自動的にリードを作成し、対応担当者割り振りまでを全て自動化することに成功しました。月間100時間程の工数削減を実現し、ヒューマンエラーを減らすことができました。

【さらなる企業成長を見据え、RPAとiPaaSのダブルアプローチ!】

数々の企業の成長を手助けされてきた株式会社ADX Consultingの事例です。

会社が成長していく中で、RPAを導入し業務を自動化していくことを検討。導入前は、反社チェック業務のエビデンス管理や単純作業のヒューマンエラーの発生に課題を感じていたそうです。

Salesforce含む、さまざまなツールとAPI連携できる点やiPaaSの仕組みを内包している点に注目し、AUTOROの導入を決定しました。

具体的には、Salesforceの取引先情報を元にGoogleとG-search検索し、その結果をまたSalesforceに格納するという一連の業務をAUTOROで自動化。

反社チェックは請求に関わる重要な業務なので人的ミスは許されず、そこをロボットが代用することでより正確で品質の担保にもつながりました。

ご不明点や活用方法はお気軽にご相談ください

AUTOROでは即レスのチャットサポートが付いています。高度な業務活用には、オプションで自動化のプロがサポート。毎月、RPAや自動化に関するセミナーも開催しています。

導入後のサポートはもちろん、導入前に活用方法を知りたいという企業様もお気軽にご相談ください。専任のスタッフが丁寧に貴社の課題をヒアリングし、業務に応じた最適なプランをご提案いたします。

AUTOROのサービスについては、以下より詳細をご確認ください。

まとめ|RPA導入時は自社に最適なツール選びを!

RPAの種類とその特徴を解説し、各種類のおすすめRPAや、RPAの選び方を紹介しました。

結論として、RPAには「サーバ型」「クラウド型」「デスクトップ型」の3種類が存在します。

将来的に大規模展開を検討しているなら「サーバ型」、まずRPAを使ってみたいというなら安価で導入しやすい「デスクトップ型」など、自社での活用方法や、かけられる費用を軸に、検討すると良いでしょう。

またRPAを選ぶ際は、カスタマイズの必要有無・運用・サポート体制・無料トライアル期間の有無など、複数の角度から検討する必要があります。

まずはRPAについて理解を深め、無料トライアルや資料ダウンロードをお試しください。

いいね 0

いいね 0