BizRobo! ブログRPA関連のお役立ち情報をお届けします

請求業務は計算や押印、承認などさまざまなプロセスが発生します。場合によってはミスの修正依頼や金額確認など、細かいやり取りが発生する場合もしばしば。それに伴い、請求書の発行も受け取りも煩雑になるケースが少なくありません。

労働力不足が懸念される昨今、請求業務の効率化はどの企業にとっても重要です。そこで本記事では、請求業務の効率化の方法を紹介します。

導入しやすい方法から、業務自動化におすすめのツールまで解説。ぜひ本記事を参考に、大変な請求フローを改善してみてください。

請求業務でよくある課題

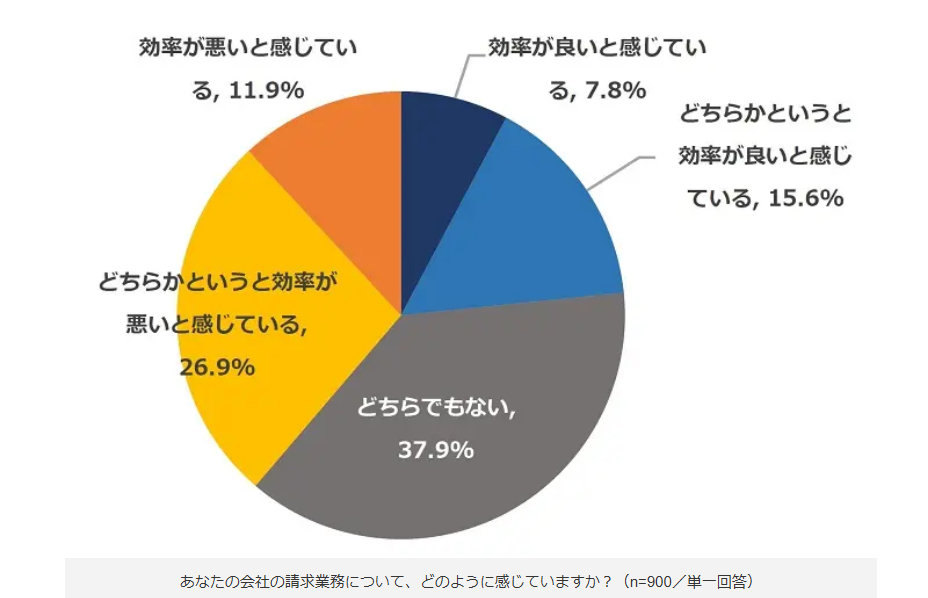

ビジネスパーソン900名を対象に実施した調査によると、約4割が「自社の請求業務は効率が悪い」と回答したとあります。

(※1)

なお、その理由は以下のとおりさまざまです。

・請求書の作成に時間がかかる

・リマインドや修正のやり取りに時間がかかる

・転記や計算でミスが発生する

・業務が属人化する

・書類の管理や保管に手間がかかる

・請求書の受け取り・読み取りに時間がかかる

まずは請求業務によくある課題を見ていきましょう。

請求書の作成に時間がかかる

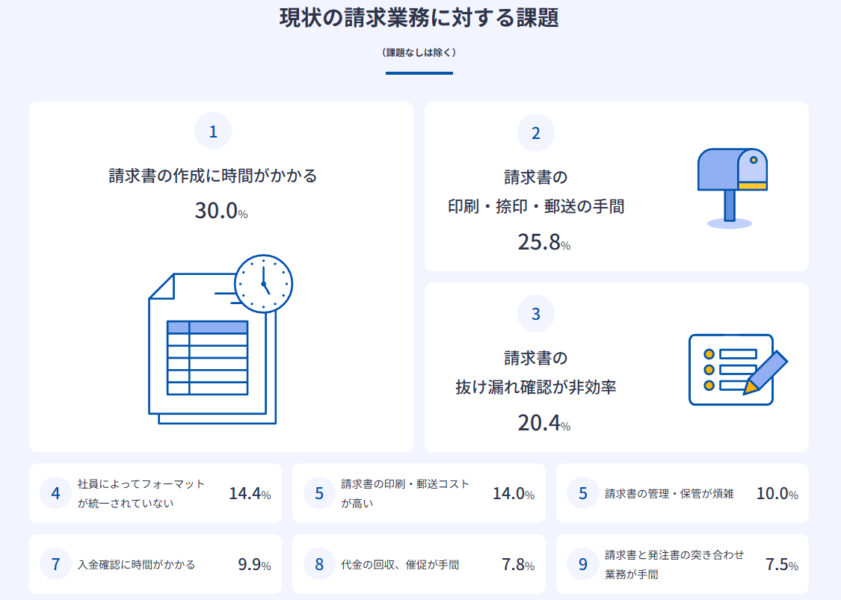

株式会社マネーフォワードの調査によると、請求業務に対する課題第1位は「請求書の作成時間」という結果が出ています。

(※2)

たとえば月内で発生した取引をすべて確認し、間違いがないかチェックする作業を手動で行えば、かなりの時間がかかるでしょう。手書きの請求書ならなおさらです。

また、取引先の指定するフォーマットに記入することで、余計に時間がかかっている場合もあります。

リマインドや修正のやり取りに時間がかかる

請求書関連のリマインドや修正に時間がかかっているケースも少なくありません。実際、請求書作成に必要な情報がそろわず、営業部門にリマインドするといったことはよくあります。

取引先から送られてきた請求書が間違っており、修正依頼をして再度確認する作業も担当者の負担になるでしょう。

転記や計算でミスが発生する

請求書を作成する際、情報をExcelへ転記して編集する企業は多いでしょう。また自社の請求システムに、金額の入力が必要な場合も。

こうした転記や計算の段階でミスが生じ、あとで金額が合わなくなるケースもあります。一度ミスが生じると確認と修正に膨大な時間がかかり、精神的にも負担が大きくなるでしょう。

業務が属人化する

請求業務が属人化し、経験や長年の知識が必要となることもしばしばあります。たとえば異なるフォーマットの請求書のさばき方や、顧客ごとの対応の仕方など。

イレギュラーの多い請求業務は標準化が難しく、新しい人員を配置しにくいケースもあります。

書類の管理や保管に手間がかかる

紙の請求書を取り扱う場合、書類の管理や保管に手間がかかるのも課題の一つです。とくにインボイス制度の施行により、書類の保管期限に新たなルールが設けられました。

適格請求書および電磁的記録は、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存が義務付けられます(※3)。

これにより、社内の書類管理がより煩雑になった企業も多いでしょう。

請求書の受け取り・読み取りに時間がかかる

請求書の受け取りや読み取りの煩雑さが、課題となるケースもあります。Sansan株式会社の調査によると請求書処理にかかる平均時間は53.4分とあります。

(※4)

そのうち受け取りと確認にかかっている時間は30.7分です。つまり、処理の半分以上の時間を受け取りと確認作業に費やしていることが分かります。

請求業務を効率化する方法

請求業務を効率化するには、以下の手順で行いましょう。

| 順序 | 具体的な方法 |

|---|---|

| ステップ①無駄な業務を省略 | 転記作業を削減 |

| Excelやスプレッドシートの計算を自動化 | |

| 郵送をメールに変更 | |

| ステップ②請求書フォーマットを統一 | 自社でフォーマットを作成 |

| 電子請求書システムを採用 | |

| ステップ③請求フロー自体を変更 | 承認プロセスを簡略化 |

| ワークフローシステムの導入 | |

| 情報共有体制を改善 | |

| 支払い明細書を発行 | |

| 請求業務を委託する |

紙の請求書を、いきなりすべてデジタルに変えるのは難しいでしょう。また、どこから業務効率化すればよいか判断が難しい場合もあります。そのため、まずは表の上から順に、段階を踏んで効率化していくのがおすすめです。

なお業務効率化というと何らかのツールを導入するイメージがある方も多いでしょう。しかし、必ずしもそうとは限りません。

現状のシステムやツールの使い方、業務工程の組み方次第で、コストをかけずに効率化できる場合もあります。業務に対して「もっと改善できるのではないか」と常に疑いの目を持つことが、効率化のカギです。

①無駄な業務を省略

まずは無駄な業務を省いていきましょう。請求業務における無駄な作業の代表的なものが、以下の3つです。

| 業務効率化の方法 | こんな場合におすすめ |

|---|---|

| 転記作業を削減 | 手作業で数字を転記する工程がある転記や記入のミスが多い金額が合わず確認することが多い |

| Excelやスプレッドシートの計算を自動化 | 手計算する工程がある関数は使っているものの、記入や計算結果の集計は手作業で行っている |

| 郵送をメールに変更 | 郵送で請求書をやり取りしている事務用品の在庫管理に時間がかかっている手書きの宛先ミスや修正が発生している |

このほかにも、企業によっては思いがけない業務に必要以上の時間を割いている場合があります。一度請求業務をフローごとに洗い出し、無駄な工程はないか探ってみましょう。

転記作業を削減

転記作業があれば、できるだけ削減しましょう。たとえば請求書のデータを一度Excelに入力し、さらにそれを社内システムに転記する工程があるとします。

このような場合、転記作業を省略するために以下のような方法が検討できます。

・コピーアンドペーストで簡単に転記できるよう、Excelのフォーマットを整える

・社内システムとExcelを連携する

・請求書データを直接社内システムに入力するフローへの変更を検討する

転記作業を簡略化することで、時短になるだけでなくミスの減少にもつながります。「間違えてはいけない」という担当者のプレッシャーも、軽減されるでしょう。

Excelやスプレッドシートの計算を自動化

ExcelやGoogleスプレッドシート(以下、スプレッドシートと記載)の便利機能を使いこなすことで、業務効率化できる場合もあります。たとえば、Excelに記載されたデータを抽出したり、整形したりする作業は自動化が可能です。

IMPORTRANGE関数という関数を使えば、ほかのタブやシートからデータを自動で取得できます。

またExcelからスプレッドシートに変えれば、オンライン上で複数人での同時編集が可能になり、データの送受信の手間が省けるでしょう。

このように、Excelやスプレッドシートを使いこなすのも業務効率化のポイントです。知っておきたい便利機能については、下記記事をご覧ください。

郵送をメールに変更

請求書を郵送している場合、順次メール送信に変更していきましょう。たとえばみずほ銀行では、2020年時点から預金利息計算書や収益分配金の案内などの郵送を停止しています(※4)。

このように、大手企業でも環境保護の視点からデジタル化が進んでいます。一度に変更するのは難しいかもしれませんが、以下のとおり段階的にデジタル化を進めていくと良いでしょう。

1. 取引先に「〇年〇月〇日以降の取引については請求書をメールで送付する」旨をお伝え

2. 郵送を希望される取引先には期限を設け、「〇年〇月〇日以降は完全にメールでの対応とする(それ以降はご請求書発行手数料を加算)」といった旨をお伝え

3. 完全にメールへ移行

これにより宛先の書き間違えや封入ミス、内容に間違いがあったときのやり取りがよりスムーズになります。事務用品代金も浮き、経済的です。

②請求書フォーマットを統一

請求書フォーマットを統一すれば、確認や記入も今までよりスムーズになるでしょう。具体的なアイデアとしては、以下の2つが挙げられます。

| 業務効率化の方法 | こんな場合におすすめ |

|---|---|

| 自社でフォーマットを作成 | ペーパーレス化が難しい取引先・業界電子請求書システムの導入は難しい |

| 電子請求書システムを採用 | 完全にデジタル上でのやり取りに移行したい人件費削減が喫緊の課題となっている |

では詳しく見ていきましょう。

自社でフォーマットを作成

自社でフォーマットを作成し、取引先に共有して規格を統一する方法が1つ目です。自社規格の請求書が浸透するには時間がかかる可能性があります。さらに、対応できない取引先もあるでしょう。

しかし、一部の請求書が自社にとって見やすい規格になるだけでも、業務効率化は成功といえます。

またこの方法では、自社の状況に合わせてフォーマットをカスタム可能です。そのため記入漏れが多い箇所を強調したり、記入方法をプルダウン形式にしたりすることで修正工数も削減できます。

電子請求書システムを採用

電子請求書システムを採用するのもおすすめです。完全な請求書のペーパーレス化を図るなら、自社に合ったシステムを採用しましょう。

電子請求書システムにはさまざまな種類があります。なかでもおすすめなのは、クラウド上で電子請求書の作成・発行・受取を一貫してできるクラウド型の製品です。

請求書のフォーマットが統一されるだけでなく、入金管理まで一環して対応できるため大幅な工数削減につながります。クラウド上でリアルタイムの送受信ができるため、請求書の授受にかかる時間も減るでしょう。

おすすめのツールは、以下のとおりです。

| システム名 | 特長 |

|---|---|

| freee会計 | 債権管理や入金消込、仕訳作成にも対応可能シンプルな画面デザインで操作が分かりやすい |

| 楽楽明細 | 請求書だけでなく帳票発行・支払明細・納品書などの発行にも対応CSVやPDFデータによるシステム連携が簡単 |

| Misoca | 初期費用なしで月額料金も安い会社ロゴや印影登録も可能 |

③請求フロー自体を変更

請求フローそのものを変えることで、業務効率化につながる場合もあります。請求業務は確認や修正、リマインドなどのコミュニケーションに多くの時間を要する場合がしばしば。

このような場合は請求フローそのものを見直し、業務を軽くしていきましょう。具体的には、以下の方法が挙げられます。

| 業務効率化の方法 | こんな場合におすすめ |

|---|---|

| 承認プロセスを簡略化 | 承認作業や稟議に時間がかかっている稟議が途中で停滞することが多い |

| ワークフローシステムの導入 | やり取りが煩雑になりがちリマインドに工数を取られている |

| 情報共有体制を改善 | 金額の確認に多くの時間を要している取引履歴の確認に多くの時間を要している |

| 支払い明細書を発行 | 取引先からの請求書にミスが多い請求書の読み取りに多くの時間を要している |

| 請求業務を委託する | とにかく人件費を抑えたい人手不足が課題となっている |

承認プロセスを簡略化

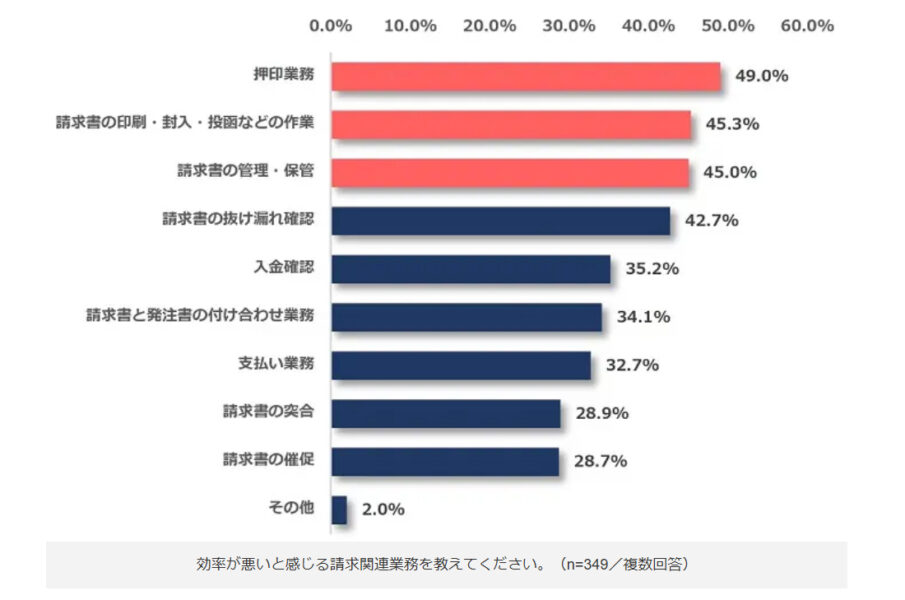

押印や請求書の抜け漏れ確認を非効率に感じる請求担当者は、数多くいます。

(※1)

入金処理を行うのに複数人の稟議承認を要する場合、本当に全員の確認が必要なのか検討しましょう。確認項目を減らしたり、作業を分担したりするのもおすすめです。

また出社して印刷された資料を確認、承認するスタイルの場合、データでのやり取りに変えるだけでも業務効率化につながります。

ワークフローシステムの導入

ワークフローシステムとは、社内のあらゆる業務の流れを電子化できるシステムです。

「受け取った請求書を担当者が確認し、上に稟議を回し、承認を得て入金を行う」この一連をシステム上で完結できるのです。

ワークフローシステムがあれば稟議書を印刷したりメールしたりする手間も、「ご確認いただけましたでしょうか」とリマインドする手間もありません。

また、請求業務以外にも契約や備品の購入、休暇申請などあらゆる確認フローを自動化できます。

| システム名 | 特長 |

|---|---|

| X-point Cloud | 今まで使用していた書式をシステム上でカスタムし、簡単に再現可能連携できるシステムの種類が多い |

| Create!Webフロー | Excel・Word・PDFのインポートが可能紙の稟議書と似たデザインで、デジタルに慣れていない現場での導入もスムーズ |

| ジョブカンワークフロー | 50種類と豊富な申請書テンプレート承認経路設定はワンクリックで簡単 |

なかには、紙への押印と同じような印影登録機能のあるシステムもあります。まずは無料トライアル期間で、自社にとって必要な機能がそろっているか確認しましょう。

情報共有体制を改善

社内のコミュニケーションコストが課題となっている場合、情報共有体制を見直しましょう。たとえば「営業担当者の采配で金額が決定し、請求金額について経理担当者が逐一営業に確認を取っている」といった場合です。

このような場合は情報を手軽に共有できる体制を構築しましょう。具体的には、社内チャットやグループウェアの導入が挙げられます。グループウェアとは、社内での情報共有やコミュニケーションを効率化するためのソフトウェアです。

これらのツールは、共有したい相手にリアルタイムで情報を伝達できます。さらにツールによってはメッセージをタスク化し、担当者設定することも可能です。

支払い明細書を発行

取引先からの請求書に不備が多い、または読み取りに時間がかかる場合、こちらから支払明細書を発行するシステムに変えるのもおすすめです。

計算の確認や不備の指摘、差し戻しなどの工程には、多くの時間を要します。請求書を受け付けず、自社で支払明細書を発行する形にした方が効率が良い可能性もあるでしょう。

取引先としても、請求書発行の手間が省けるため、受け入れてもらいやすいアイデアです。

請求業務を委託する

人件費を抑えたい場合や人手が足りない場合は、請求業務を外部委託するのも一つの手段です。請求業務に特化した業務委託サービスは、複数存在します。

費用相場は一つの請求代行あたり、手数料が0.5%〜3.5%程度。場合によっては月額1〜3万円の固定費がかかる場合もあります。

正社員を一人雇うよりもコストを抑えられるうえ、厳選された即戦力を投入できるため効率よく業務を進められるはずです。

取引先の都合で請求フローを変えられない場合も

(※4)

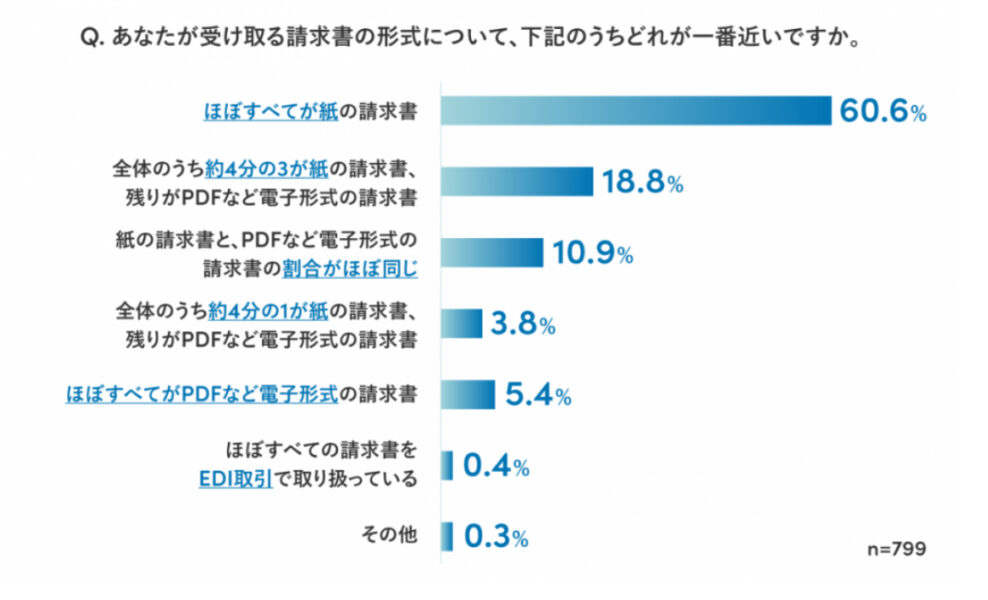

Sansan株式会社の調査によると、受け取る請求書の半数以上が紙であると答えた人は全体の90.2%にものぼる結果となりました。

請求業務は相手のある仕事です。そのため、自社の都合でペーパーレス化や効率化を進められない企業も多いでしょう。

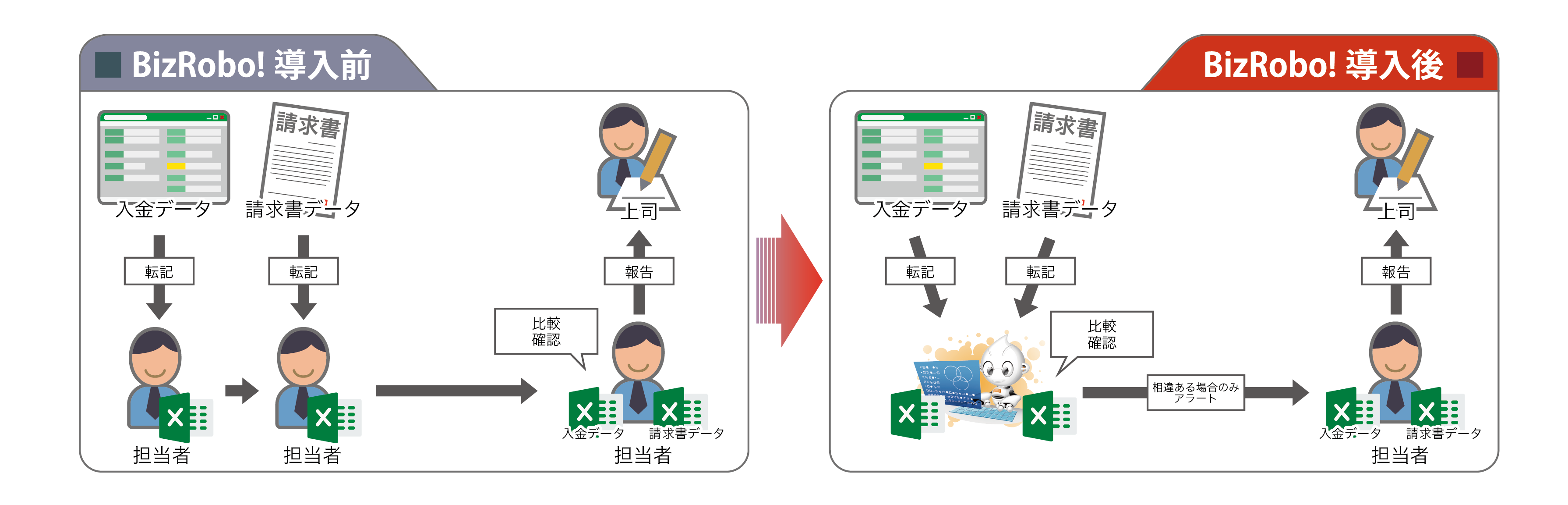

BizRobo!なら既存の体制で請求業務の自動化が可能

「既存のシステムはそのままに、請求業務を効率化したい…」「業務フローを変えるのは避けたい」このような場合は、BizRobo!がおすすめです。

BizRobo!はRPAツールの一つ。RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略称で、あらゆるパソコン上の業務を自動化できるツールです。

自社でロボットをプログラミングするため、動きに無駄がありません。なお、プログラミングといっても専門的な知識は不要です。

IT初心者の方でも直感的にロボットに指定の動作を指示できるよう、分かりやすい画面デザインとなっています。活用事例については、下記ページをご覧ください。

転記作業やメール送信など多様な業務を自動化

BizRobo!は、パソコン上のあらゆる業務を自動化できます。たとえば、以下のとおりです。

・請求書受領や送信

・メールの送信

・システムやExcelへのデータ入力

・データの集計・転記・整形

・情報の出力

・請求書作成

・金額の計算

・情報の照合 など

請求周りにおいては、ほとんどの作業をBizRobo!が自動化可能です。社内システムやExcel、会計ソフトなどあらゆるツールとの連携も可能。

また夜間もバックグラウンド稼働できるため、24時間365日体制で請求業務を進められます。

ロボットによる作業でミスを防ぐ

BizRobo!はロボットのため、ヒューマンエラーが発生しません。作業時間を短縮できるだけでなく、作業品質の向上も期待できます。そのため、請求業務をはじめとする事務職全般の業務効率化におすすめです。

また鴻池運輸株式会社では、紙帳票のデジタルデータ化に特化したAIサービスとBizRobo!を活用。担当者は紙の帳票をスキャンするだけで、あとはAIが内容を読み取りBizRobo!が情報を照合します。

異常個所があれば担当者にメールが届き、担当者の業務ははじめのスキャンとメールチェックのみとなりました。これにより1日2時間の余剰時間を創出でき、大幅な業務効率化が実現したそうです。

請求業務以外との併用も可能

BizRobo!は、一つのライセンスでロボットを無制限に開発できます。そのため、請求以外の部署でも幅を広げて活用できるのがポイントです。

住友林業グループ内の情報システム部門「住友林業情報システム」では、2015年からBizRobo!の試験導入を開始。現在では合計2,000体を超えるロボットが稼働しています。

「受託事務の効率化」そして「業務効率化ソリューション外販事業の新たな柱」の両面で期待が寄せられています。

まとめ

請求の業務効率化には、まず作業内容を洗い出し、無駄がないか見直すことが重要です。そのうえで適宜、電子化やツールの導入を進めましょう。

BizRobo!は、請求業務のあらゆる工程を自動化できるツールです。ロボットが業務を遂行するため、短時間で正確な作業が実現できます。

人件費削減や、担当者の負担軽減など、さまざまな側面で効果の期待できるツールです。無料お試し期間もあるため、ぜひその使いやすさを実感してみてください。

導入後は専任のサポートスタッフが、24時間体制で伴走します。

【参考】

※1 69.5%が支払い・請求業務に「ストレスを実感」 約4割が作業効率の悪さを感じる/pasture調査を加工して作成

※2 請求業務についての課題調査(2021年時点)を加工して作成

※3 5 適格請求書等の写しの保存を加工して作成

※4 「請求書に関する業務の実態調査2021」を実施。経理以外でも 82%が請求書の処理で出社している実態が判明を加工し作成

※5 郵送による各種ご案内の終了について(個人のお客さま)を加工して作成

いいね 0

いいね 0